Et vous pouvez télécharger l’intégralité du rapport

https://mnemosyne-asso.com/wp-content/uploads/2017/03/Rapport-Grande-collecte.pdf

Et vous pouvez télécharger l’intégralité du rapport

https://mnemosyne-asso.com/wp-content/uploads/2017/03/Rapport-Grande-collecte.pdf

Les interviews du prix Mnémosyne, Romain Jaouen (prix 2016)

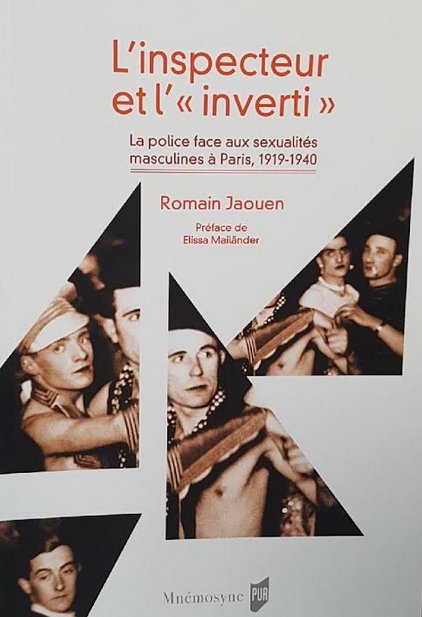

#5 – L’inspecteur et l' »inverti » : la police face aux sexualités masculines à Paris, 1919-1940 de Romain Jaouen

#5 – L’inspecteur et l' »inverti » : la police face … par mnemosyne_asso

Interview de Romain Jaouen auteur de « L’inspecteur et l’ « inverti » : la police face aux sexualités masculines à Paris, 1919-1940, » Rennes, PUR, 2018.

Prix Mnémosyne 2016.

Une interview réalisée en janvier 2018.

Le Paris de l’entre-deux-guerres est connu pour son exubérance et ses comportements transgressifs. Tout un univers de relations s’y déploie autour de quelques quartiers ce que ne manquent pas de déplorer certains observateurs, soucieux du respect des normes et de la morale. Les forces de police, sillonnant les rues, constituent un témoin original de ces rencontres. A travers l’interaction policière, ce sont les catégories sociales de perception des sexualités marginales ainsi leu leur usage par l’institution policière qui sont interrogés.

L’ouvrage est à l’honneur du Monde des Livres, daté du vendredi 18 mai 2018.

Les interviews du prix Mnémosyne, Pauline Mortas (prix 2015)

#4 – Une rose épineuse, La défloration au XIXe siècle en France de Pauline Mortas

#4 – Une rose épineuse, La défloration au … par mnemosyne_asso

Interview de Pauline Mortas auteure de « Une rose épineuse, La défloration au XIXe siècle en France », Rennes, PUR, 2017.

Prix Mnémosyne 2015.

Une interview réalisée en janvier 2018.

La France du XIXe siècle foisonne de discours multiples – médicaux, religieux, moralistes, littéraires ou pornographiques – qui prennent pour objet la défloration féminine. Faire l’histoire de ces représentations, c’est contribuer à l’histoire du corps, de la sexualité et du genre. Mais les écrits du for privé et les archives judiciaires entrouvrent aussi la porte de l’alcôve conjugale et permettent à l’historien d’accéder aux pratiques sexuelles du XIXe siècle français, pour écrire une histoire du couple et de l’intime.

Avec une préface de Dominique Kalifa.

Responsables du numéro :Elizabeth Claire

Des courtisanes et danseuses grecques de Lucien de Samosate aux maîtres à danser italiens de la Renaissance qui façonnent les corps des militaires de l’aristocratie, du vedettariat féminin de l’Opéra de la Monarchie de Juillet jusqu’aux femmes chorégraphes invisibles des théâtres du Bengale colonial, du tango à Téhéran dans les années 1940 aux fêtes populaires maghrébines de la France d’aujourd’hui, ce numéro de Clio-Femmes, Genre, Histoire, dirigé par Elizabeth Claire et coordonné par Florence Rochefort et Michelle Zancarini-Fournel, propose d’explorer la danse au croisement d’autres pratiques sociales et culturelles – l’éducation, la religion, la politique, la prostitution, les arts visuels, la science, la morale. La danse est abordée au sens large, à partir de tout un ensemble de pratiques, d’objets et de représentations que produit une société donnée, à une époque donnée et qui nous informent sur l’histoire du corps et du genre incorporée par la danse.

Sommaire du dossier :

Elizabeth Claire

Pratiques de danse et discours de genre, une histoire connectée [Texte intégral]

Dossier

Sarah Olsen

Les danseuses en Grèce antique. Performance, capacité d’agir et divertissement [Résumé | Accès restreint]

Vannina Olivesi

Entre plaisir et censure, Marie Taglioni chorégraphe du Second Empire [Résumé | Accès restreint]

Prarthana Purkayastha

Chorégraphier le genre au Bengale colonial. Le travail de danse de Rabindranath Tagore et Pratima Devi [Résumé | Accès restreint]

Rafael Mandressi

Danser avec le sexe. Érotisme et exotisme dans la réception parisienne du tango (1907-1914) [Résumé | Accès restreint]

Ida Meftahi

Enlacer l’ajnabi. Une histoire politique de la danse de couple à Téhéran, 1920-1950 [Résumé | Accès restreint]

Regards complémentaires

Ludmila Acone

Entre Mars et Vénus. Le genre de la danse en Italie au xve siècle [Résumé | Accès restreint]

Balladine Vialle

Les danses ahidous entre Moyen Atlas et Ariège [Résumé | Accès restreint]

Actualité de la recherche

Elizabeth Claire

Dance Studies, genre et enjeux de l’histoire [Accès restreint]

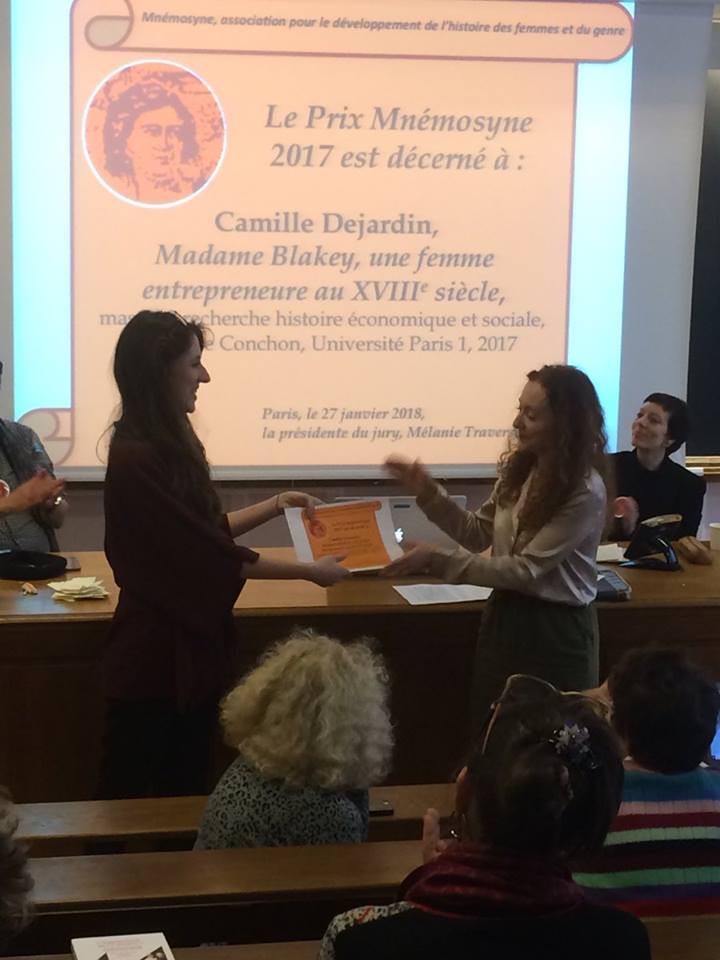

Le prix Mnémosyne 2017 a été attribué au master de Camille Dejardin, Madame Blakey, une femme entrepreneure au XVIIIe siècle, master 2 recherche histoire économique et sociale, dir. Anne Conchon, Université Paris 1, 2017.

Le prix Mnémosyne 2017 a été attribué au master de Camille Dejardin, Madame Blakey, une femme entrepreneure au XVIIIe siècle, master 2 recherche histoire économique et sociale, dir. Anne Conchon, Université Paris 1, 2017.

Une mention spéciale a également été décernée au mémoire de Romane Suire, De la maîtresse royale à la femme capable. Parcours et actions de Louise de Keroualle, master 2 d’histoire, dir. Lucien Bély, Université Paris-Sorbonne, 2017.

en librairie dès le 1er février

Ouvrage collectif pensé et réalisé par : Peggy Bette, Sonia Bledniak,

Myriam Boussahba-Bravard, Anne-Laure Briatte, Véronique Garrigues, Louis-Pascal Jacquemond, Julie Le Gac, Amandine Malivin, Dominique Picco, Yannick Ripa, Mélanie Traversier et Fabrice Virgili.

Partenariat Mnémosyne – LabEx EHNE

Vidéo : L’Europe des femmes en 3 minutes

et en anglais : L’ Europe des Femmes, 2017, an anthology for Europeans and the World

Ouest France 24 mai 2019

« L’Europe, une chance pour les femmes ? Le genre de l’intégration européenne », codirigé par Anne-Laure Briatte, Éliane Gubin et Françoise Thébaud, est issu d’un colloque organisé par le laboratoire EHNE (Écrire une histoire nouvelle de l’Europe). Ce laboratoire de recherche a produit également une encyclopédie en ligne (https ://ehne.fr/) et l’ouvrage L’Europe des femmes, XVIIIe-XXIe siècle, recueil de textes écrits par des femmes de toute l’Europe, coordonné par Julie le Gac et Fabrice Virgili.

50/50 Magazine, 23 mai 2019

« Cet ouvrage inédit montre à quel point les femmes d‘Europe ont contribué à son développement, à son rayonnement scientifique et à sa vie intellectuelle et artistique, tout en luttant pour être reconnues dans leur domaine d‘excellence. Chaque chapitre est accompagné d‘une bibliographie précise qui permet de mieux connaitre la personne présentée et son époque, il peut donc constituer un point de départ pour des études approfondies de l‘une ou l‘autre de ces formidables Européennes »

Var Matin, Nice Matin, Monaco Matin, 21 janvier 2018

« ça vient de paraître, entretien avec Julie Le Gac et Fabrice Virgili. (…) « A propos du harcèlement sexuel, nous présentons dans le recueil un texte d’Adelheid Popp, une Autrichienne qui en 1909 décrit comment les ouvrières sont des « proies » pour leur contremaîtres et employeurs L’actualité montre a quel point plus de cent ans après, son combat demeure d’actualité »

Vingtième siècle Revue d’histoire, janvier-mars 2018

« Juchée sur une structure métallique, une silhouette féminine en robe, redingote et chapeau, photographie la ville de Berlin en 1910. La couverture de L’Europe des femmes est sans ambiguïté : les femmes portent un regard sur le monde auquel elles participent et qu’il est nécessaire de redécouvrir. »

Clara, janvier-février 2018

Une histoire européenne des femmes. Ce livre est une première. On y trouve les textes, dans leur langue d’origine et traduits en français, de femmes aussi connues qu’Alexandra Kollontal ou Virginia Woolf mais aussi de femmes moins connues, ou d’hommes «féministes». (…) Avec une première grande partie, « On ne naît pas femme on le devient », qui annonce le parti pris résolument féministe de la douzaine d’auteur e s qui a participe a cet ouvrage. Une œuvre importante qui, au travers d’une disparité voulue des documents (chansons, discours, correspondance, texte littéraires, affiches), forme un panorama assez précis de l’histoire des femmes européennes

Féminitude, décembre 2017

« Ces femmes qui en trois siècles nous ont faites européennes et libres. Donner la parole en version originale aux Européennes aux penseuses et actrices de trois siècles d’histoire, telle est la mission que remplit avec pertinence l’essai L’Europe des femmes. Un livre passionnant qui met en perspective les préoccupations égalitaristes et libératrices des femmes. Un opus a mettre entre toutes les mains »

Libération, 27 décembre 2017

« L’histoire de Woolf à Lobkovskaya. Aussi riche par ses sources que par leur variété. [Ce recueil] réunit 77 textes de femmes et d’hommes, célèbres ou beaucoup moins : Virginia Woolf, Anne Frank, Nicolas de Condorcet ou Fifi Brindacier, mais aussi les «trois Marias», qui publièrent un magnifique texte féministe sous la dictature portugaise, la pacifiste autrichienne Bertha von Suttner ou Nina Lobkovskaya, tireuse d’élite dans l’armée de Staline – interdite d’entrée à Berlin et priée de se faire discrète une fois la guerre gagnée. Un panorama européen complété par des affiches et photos, comme celle des mannequins d’accouchement de Mme du Coudray, qui permirent, au XVIIIe siècle, de former des sages-femmes dans tout le royaume et de baisser le taux de mortalité en couches. »

Libération – Next, 23 décembre 2017

« L’essentiel, cependant, tient à ce que les documents recueillis — fictions, chansons, affiches, discours, essais, correspondances, objets, photographies — disent de «la diversité des expériences du peuple des femmes», qu’elles soient artistes, intellectuelles, ou migrantes, ouvrières, domesti- ques, paysannes. »

Causette, décembre 2017

« Si l’on retrouve nos chères Simone Weil ou Virginia Woolf, on découvre également une palanquée de femmes inconnues et incroyables, telle l’Espagnole Josefa Amar y Borbon et son «Plaidoyer pour l’intelligence des femmes», qui date de 1786. S’ajoute à cela une riche iconographie. La garantie d’une balade réussie à travers l’Histoire Où se confirme que le développement du féminisme (le mouvement préexiste au mot), depuis trois siècles, a été une lutte de tous les pays. »

Fabula.org, 1er décembre 2017.

nonfiction.fr, 30 novembre 2017.

« Très attendu dans le domaine des « gender studies », L’Europe des femmes (XVIIIe-XXIe siècle), sous la direction de Julie Le Gac et Fabrice Virgili est assurément novateur par son angle d’approche et sa volonté de diffuser les derniers résultats de la recherche historique dans le domaine de l’histoire des femmes. Longtemps resté en retrait, malgré les travaux pionniers de Michèle Perrot, celle-ci connaît, en France, un nouveau souffle depuis quelques années ; ce livre en est la preuve. » (…) Un livre majeur sur l’histoire des femmes L’Europe des femmes est un livre militant, soutenu par l’association Mnemosyne (qui défend le développement d’une histoire des genres). Les auteurs l’annoncent dès l’introduction : « Ce livre a vocation à sensibiliser les jeunes générations, et les moins jeunes, aux inégalités du genre ». Il ne s’agit pas ici d’un livre épistémologique réservé aux spécialistes qui a pour but de définir et de faire évoluer les « gender studies ». Comme son illustre prédécesseur l’Histoire des femmes en Occident, dirigé par Georges Duby et Michèle Perrot, l’Europe des femmes est là pour montrer comment vivent les femmes en Europe depuis le XVIIIe siècle. Certes, ce dernier est moins ambitieux que l’histoire totale voulue par l’Histoire des femmes en Occident qui a embrassé toute l’histoire depuis l’Antiquité. L’entreprise se place néanmoins dans la lignée de ce que voulaient faire Duby et Perrot, c’est-à-dire présenter les dernières avancées de la recherche à un large public. L’Europe des femmes n’assomme pas son lecteur de notions, ni d’articles très longs. Un livre à la fois accessible, militant et européen![]()

Les clionautes : la cliothèque

« C’est donc un livre d’une grande richesse que L’Europe des femmes. Il trouvera bien sa place dans les CDI et cabinets d’histoire des établissements scolaires. Certes, il ne couvre qu’une (large !) période contemporaine, et ne répond toujours pas entièrement aux besoins des enseignants du secondaire, en mal de réaliser une histoire mixte avec les documents qui leurs sont proposés par les manuels scolaires, mais il offre d’intéressantes perspectives dans le domaine historique, et l’on ne peut qu’être séduit.e par l’ambition européenne de l’ouvrage. »

Les Affiches de Normandie, 29 novembre 2017.

« S’il est un ouvrage original, riche, mais attendu, c’est bien L’Europe des femmes. XVIIIe-XXIe siècle, (…) il parcourt trois siècles tumultueux, des Lumières à l’avancée spectaculaire de ce qu’on a appelé «la révolution féministe», où l’on s’est interrogé sur les rapports de genres, la place de la femme dans l’intime et dans la cité. »

L’Agefi – indices (Suisse)13 novembre 2017, Notre part d’humanité. « Un ouvrage unique qui permet de prendre conscience du chemin emprunté par la moitié de l’humanité pour sortir du statut de minorité d’aucuns ont voulu et veulent encore la maintenir. »

CNRS Le Journal, n°290, automne 2017, « Histoire de femmes », p.62.

Blog littéraire, L’amour des mots, léger badinage, 9 octobre 2017 :

« J’ai énormément apprécié cette lecture car au delà de l’évident sujet du féminisme qui me passionne, j’ai pu découvrir des auteurs et des textes qui m’étaient inconnus. Je vous le recommande, homme et femme du XXIème siècle qui souhaitent apprendre d’hier pour créer demain ! »

criminocorpus, septembre 2017 : « Pour la première fois rassemblés et commentés plus de 70 textes fondateurs de l’histoire des femmes, du XVIIIE siècle à nos jours »

Utiliser les réseaux comme outil d’analyse en histoire est aujourd’hui devenu incontournable. Les sociétés humaines, conçues en tant qu’espaces relationnels de coopération ou de confrontation, concernent en effet toutes les périodes historiques. En outre, les outils actuellement disponibles afin de représenter graphiquement les réseaux sociaux permettent d’apporter un regard plus aiguisé sur la densité des liens, voire leur nature, ainsi que le degré d’intégration des individus dans ces réseaux.

Parallèlement, les recherches sur le genre ont également connu un formidable essor, mais elles ne croisent que de manière extrêmement marginale la thématique des réseaux.

La spécificité de cet ouvrage collectif, dû à l’initiative d’une équipe d’historien·ne·s des universités de Bordeaux Montaigne et de Rennes 2, est de proposer une approche au carrefour de l’histoire des réseaux et des gender studies.

Sur un temps long – du xvie siècle à nos jours –, cet ouvrage s’intéresse à la place et au rôle des femmes dans les réseaux, qu’il s’agisse de la formation de réseaux exclusivement féminins ou de la participation à des réseaux mixtes. L’approche envisagée est résolument transdisciplinaire, afin d’enrichir la réflexion historique des apports et de la comparaison avec d’autres disciplines telles que la sociologie, discipline pionnière dans l’analyse des réseaux, l’anthropologie, la géographie ou bien encore le droit.

http://www.pub-editions.fr/index.php/reseaux-de-femmes-femmes-en-reseaux-xvie-xxie-siecles-4657.html

Carole Carribon, Dominique Picco, Delphine Dussert-Galinat, Bernard Lachaise, Fanny Bugnon,

Presses universitaires de Bordeaux, 2018.

« Venez apprendre comment, nées compagnes de l’homme, vous êtes devenues son esclave. Apprenez qu’on ne sort de l’esclavage que par une grande révolution. Cette révolution est-elle possible ? C’est à vous seules à le dire. » Officier d’artillerie et écrivain, Pierre Choderlos de Laclos (1741-1803), publie en 1782 les fameuses Liaisons dangereuses, et écrit l’année suivante ce texte sur l’émancipation des femmes. Préface de Geneviève Fraisse.

http://editionsdesequateurs.fr/enLibrairie/oo/DeLeducationDesFemmes

Pierre Choderlos de Laclos , éditions des Equateurs, 2018.

C’est le 3e essai du passager clandestin qui passe en poche, avec une préface de Geneviève Fraisse revenant sur les 5 années écoulées depuis la parution originale.

Ce livre réunit environ 60 entretiens et articles écrits depuis les années 1970 (de L’Humanité aux Cahiers du genre en passant par Le Monde) par l’autrice d’une œuvre d’exception sur le féminisme. Ce florilège met en lumière à la fois l’histoire du féminisme depuis plus de 40 ans et la constance de l’engagement de Geneviève Fraisse pour les droits des femmes.

« Les sexes font l’histoire », observe Geneviève Fraisse, qui nous rappelle que c’est dans l’histoire en acte que les questions théoriques du féminisme ont pris et continuent d’avoir des chances de prendre forme. Les femmes ont changé le code civil, lutté pour s’imposer dans l’espace politique, franchi des interdits non explicites comme passer le baccalauréat ou reconnaître la multiplicité des sexualités. Mais, même si les droits civils et politiques se sont égalisés, les droits économiques ont été énoncés, l’égalité dans la famille a été pensée et actée (autorité parentale, transmission du nom, union homosexuelle), le réel est encore loin de pratiquer l’égalité des sexes, comme on le redécouvre à chaque nouveau « scandale ».

Geneviève Fraisse revient sur l’ensemble de ces enjeux et de ces luttes, jusqu’à ce qui se dessine aujourd’hui autour du corps des femmes, du corps reproducteur (PMA, GPA et filiations nouvelles) au corps sexuel (violences, du harcèlement au viol). Une pensée d’une brûlante actualité, qui reconstitue avec limpidité le puzzle de la domination masculine.

http://lepassagerclandestin.fr/catalogue/poche/la-fabrique-du-feminisme.html

Geneviève Fraisse, Le passager clandestin, 2018

Geneviève Fraisse, Le passager clandestin, 2018

Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur le site, vous acceptez notre utilisation des cookies.

OKEn savoir plusNous pouvons demander que les cookies soient réglés sur votre appareil. Nous utilisons des cookies pour nous faire savoir quand vous visitez nos sites Web, comment vous interagissez avec nous, pour enrichir votre expérience utilisateur, et pour personnaliser votre relation avec notre site Web.

Cliquez sur les différentes rubriques de la catégorie pour en savoir plus. Vous pouvez également modifier certaines de vos préférences. Notez que le blocage de certains types de cookies peut avoir une incidence sur votre expérience sur nos sites Web et les services que nous sommes en mesure d'offrir.

Ces cookies sont strictement nécessaires pour vous fournir des services disponibles sur notre site Web et d'utiliser certaines de ses fonctionnalités.

Puisque ces cookies sont strictement nécessaires pour livrer le site, vous ne pouvez pas les refuser sans impact sur la façon dont notre site fonctionne. Vous pouvez les bloquer ou les supprimer en changeant les paramètres de votre navigateur et forcer le blocage de tous les cookies sur ce site.

Ces cookies recueillent des informations qui sont utilisées soit sous forme agrégée pour nous aider à comprendre comment notre site est utilisé, sur l'efficacité de nos campagnes de marketing, ou pour nous aider à personnaliser notre site Web et l'application pour vous afin d'améliorer votre expérience.

Si vous ne voulez pas que nous suivions votre visite à notre site, vous pouvez désactiver le suivi dans votre navigateur ici:

Nous utilisons également différents services externes tels que Google WebFonts, Google Maps et les fournisseurs de vidéo externes. Comme ces fournisseurs peuvent collecter des données personnelles comme votre adresse IP, nous vous permettons de les bloquer ici. Veuillez prendre note que cela pourrait fortement réduire la fonctionnalité et l'apparence de notre site. Les modifications prendront effet une fois que vous rechargerez la page.

Paramètres Google webfont:

Paramètres Google Map:Vimeo et YouTube Video Embeds:

Vous pouvez lire plus sur nos cookies et les paramètres de confidentialité en détail sur notre Page de Politique de Confidentialité.

Politique de confidentialité