7 février – Le Figaro («flash actu» sur le site du journal)

L’Assemblée contre « les stéréotypes de genre »

L’Assemblée nationale a décidé aujourd’hui que le service public de l’orientation professionnelle devrait lutter « contre les stéréotypes de genre », un vote qui s’est fait sans débat. Au troisième jour de l’examen de la réforme de la formation professionnelle, « plus personne n’a peur de l’expression stéréotypes de genre », a lancé la députée Ségolène Neuville, défendant un amendement signé avec plusieurs de ses collègues socialistes, dont des membres de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée.

« Chacun a bien compris les enjeux » alors que « des préjugés, des clichés tendent à favoriser l’orientation selon que l’on est une femme ou un homme », a poursuivi cette élue des Pyrénées-Orientales. Le projet de loi prévoyait déjà que « le service public de l’orientation tout au long de la vie » devrait concourir « à la mixité professionnelle ». C’est insuffisant, a estimé Ségolène Neuville, puisque par exemple dans la grande distribution il y a une mixité professionnelle mais « les femmes sont souvent caissières, les hommes souvent chefs ».

« Cette sexualisation des métiers est en partie responsable des inégalités salariales tout au long de la vie mais aussi des inégalités entre les femmes et les hommes à la retraite », ont aussi motivé les députés dans leur amendement, en faveur duquel se sont prononcés gouvernement et rapporteur. Ni eux ni l’opposition ne sont davantage intervenus avant son vote. Le texte adopté stipule que le service public de l’orientation « concourt à la mixité professionnelle, en luttant contre les stéréotypes de genre ».

7 février – Le Figaro

Un texte d’initiative ministérielle engage les syndicats à défendre les ABCD de l’égalité.

Titrée «Nous ne ferons pas l’égalité dans l’emploi sans un apprentissage de l’égalité à l’école!», la tribune – non signée – circule depuis quelques jours dans le milieu syndical et dans celui de la Manif pour tous1, indignée. À la lire, on comprend que différentes centrales syndicales s’apprêteraient à signer ladite tribune pour défendre «les ABCD de l’égalité2».

Très critiqués par la Manif pour tous, qui y voit l’introduction de la «théorie du genre» dans l’école, les ABCD mis en place dans 600 classes d’école primaire par Najat Vallaud-Belkacem3 et Vincent Peillon4 visent officiellement à «transmettre, dès le plus jeune âge, une culture de l’égalité et du respect entre les filles et les garçons».

La tribune, coécrite par le cabinet de Najat Vallaud-Belkacem et des représentants syndicaux, comme son entourage l’a expliqué au Figaro, affirme l’importance de l’école dans «la transmission d’une culture de l’égalité».

En tant que «responsables d’organisations syndicales et d’organisations patronales, nous sommes mobilisés pour réduire les inégalités professionnelles», explique le texte. «Inutile de croire qu’un jour nous pourrons supprimer les écarts de salaire, si l’apprentissage de l’égalité ne commence pas dès le plus jeune âge. (…) Parce que la transmission d’une culture de l’égalité dès le plus jeune âge est une nécessité et qu’elle contribuera à la compétitivité de notre économie, nous soutenons l’esprit et la démarche des ABCD de l’égalité.» Il ne manque plus que des signataires.

Dans les états-majors des différentes centrales syndicales, on indique ne pas avoir reçu cette tribune. Hervé Mariton5, député UMP, proche de la Manif pour tous, affirme de son côté que le Medef6 a refusé de la signer. Quelque peu embarrassé, l’entourage de la

ministre explique que «ce texte d’information demandé par certains membres des syndicats en quête d’explications sur les ABCD» – que les proches de la ministre se refusent à appeler «tribune», en dépit de sa forme évidente – a été rédigé par le cabinet avec des représentants syndicaux siégeant au «Conseil supérieur de l’égalité professionnelle». Cette instance a été créée le 3 janvier 2013 par un décret du président de la République. Ses 73 membres s’occupent notamment d’analyser les «violences de genre» et les «stéréotypes et rôles sociaux». «Les échanges entre le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle et le ministère des Droits des femmes sont fréquents et la création d’un texte soumis ensuite à la libre signature des membres est anodine et habituelle», défend le cabinet. «Nos représentants présents dans ce conseil sont des seconds couteaux, affirme en revanche une organisation syndicale. Il est hors de question pour nous de signer un texte en partie dicté par un ministère. Et ce, quelle que soit notre opinion sur les ABCD de l’égalité.» «Cette démarche ministérielle est maladroite», s’étonne-t-on encore. À croire que les défenseurs du «genre» ne savent plus à quel saint se vouer pour défendre leur concept.

6 février – Rue 89

Le « savant fou » John Money, monstre utile des opposants au genre

Son nom est dans la bouche de tous les opposants aux études de genre. John Money. Longtemps inconnu du grand public, le nom de ce sexologue et psychologue néo-zélandais est apparu dans quantité d’articles de blogs et de vidéos.

Il y est décrit comme un « savant fou », un « taré », un « malade mental », un « psychopathe » à l’origine du concept de genre. Une page facebook est même consacrée à le critiquer.

Sur Google Trend (en France) on voit la recherche John Money atteindre des pics jamais connus à partir de 2011, au moment notamment de la fronde des députés contre le genre dans les manuels scolaires.

Dire que John Money est l’un des fondateurs du concept de genre est vrai.

Des décennies de travaux

En 2004 dans une thèse de linguistique, David Haig, un doctorant à Harvard, explique que pendant longtemps le mot « genre » est resté cantonné au domaine de la grammaire. Selon lui, « on peut dater un changement d’usage avec l’introduction par Money du concept de “rôle de genre” en 1955 ».

En 2008 dans un article consacré à « L’histoire politique ambiguë d’un outil conceptuel », Eric Fassin sociologue, spécialiste des questions de genre écrivait :

« Ce n’est pas au féminisme qu’on doit l’invention du concept de “genre”. Dès 1955, inaugurant plusieurs décennies de travaux à l’université Johns Hopkins, John Money reformule les approches héritées de l’anthropologue Margaret Mead sur la socialisation des garçons et des filles : pour sa part, plutôt que de “sex roles”, le psychologue médical parle de “gender rôles”. »

Money accède à la question du genre par ce qu’on appelle à l’époque « l’hermaphroditisme » et qu’on qualifie davantage aujourd’hui d’« intersexualité » explique Eric Fassin :

« La notion de genre, lorsque l’anatomie est ambiguë à la naissance, vise à déjouer l’évidence naturelle du sexe : loin que les rôles viennent ici confirmer les assignations biologiques, le genre permet de nommer l’écart entre les deux. »

L’histoire de David (Brenda, Bruce) Reimer

Il a expérimenté ce concept avec David Reimer, né Bruce Reimer.

En 1966, âgé de huit mois, il est pris en charge par John Money. Son pénis a été carbonisé pendant une circoncision ratée. Découvrant le psy à la télé, les parents du petit Bruce le contactent. Commence alors une terrible histoire d’errements médicaux autour de l’identité de cet enfant.

Persuadé que s’il est élevé comme une fille, Bruce deviendra une fille, John Money conseille à ses parents l’ablation des testicules du petit mais aussi de lui administrer des hormones féminines.

On appelle désormais Bruce Brenda. John Money se félicite dans des articles scientifiques de la réussite de cette « réattribution sexuelle ». Mais à l’adolescence, Brenda refuse une vaginoplastie, se sentant garçon. Il se fera finalement de nouveau opérer pour récupérer un sexe masculin, choisira de s’appeler David à partir de 14 ans, et recevra des hormones masculines. Il se suicidera en 2004.

Cette histoire dramatique de David Reimer est devenue une brèche pratique pour les opposants aux études de genre. Joint au téléphone, Eric Fassin analyse :

« Avec l’histoire de John Money, les réactionnaires d’aujourd’hui nous disent : “Cet homme, qui disait que tout est culturel, était un sale type !” Mais ils oublient de préciser que beaucoup, dans les études de genre, auraient la même réaction : pour les féministes d’aujourd’hui, Money est un méchant ! »

Les féministes se sont appropriées le concept

Mais brandir le nom de John Money pour décrédibiliser le concept de genre, c’est un peu comme si, parce que Freud était sexiste, on estimait le concept d’inconscient caduc.

Money a théorisé le concept du genre, il ne représente en rien les études de genre. Eric Fassin explique comment les féministes – pour le coup à l’origine des études de genre – se sont éloignées de Money :

« Elles se sont approprié le concept pour en faire un outil de critique des normes. On peut donc utiliser le concept de genre tantôt dans une logique normative (comme Money), tantôt dans une perspective critique (comme les féministes) : c’est alors un levier pour faire bouger l’ordre sexuel.

Si l’on compare le genre selon John Money au genre du féminisme, on voit clairement qu’un concept change de sens en fonction des usages. »

Les recherches menées dans le champs des études de genre consistent à analyser les représentations du genre pour mieux les comprendre et combattre les inégalités. John Money a, lui, tenté de construire un nouveau genre chez un individu, contre son gré. Ce sont des démarches qui n’ont rien à voir.

Brenda n’était pas heureuse

Dans un passionnant texte intitulé « Rendre justice à David : réassignation de sexe et allégories de la transsexualité », Judith Butler critique largement Money et sa malhonnêteté :

« Money est même allé jusqu’à montrer à Brenda des images de femmes en train d’accoucher, brandissant ainsi la promesse que Brenda serait un jour capable de donner la vie si elle acceptait sa vaginoplastie. »

Elle raconte aussi :

« Pendant tout le temps où David a été Brenda, Money a continué de publier des articles louant le succès de cette “réassignation”. […] Mais les interviews de Money menées avec David, pour la plupart non publiées, et ses recherches suivantes, ont remis en question son honnêteté.

Brenda n’était pas heureuse, refusait de s’adapter aux si nombreuses soi-disant “attitudes de filles”. Elle était choquée et en colère contre les interrogatoires constants et intrusifs de Money. »

Elle montre dans ce texte comment David n’a pas été écouté. Jamais. Mais aussi comment on a attendu de lui qu’il se conforme à des stéréotypes de genre. Pour Eric Fassin, le fait que le nom de Money sorte aujourd’hui s’inscrit dans un climat politique particulier :

« Toute cette confusion s’inscrit aujourd’hui dans un climat politique : l’anti-intellectualisme porté par une droite populiste. On se retrouve à débattre autour du genre avec des gens qui n’y connaissent rien. Drôle de dialogue ! »

Renée Greusard

6 février – Le Monde

« Depuis des années, nous nous évertuons à répondre aux attaques à répétition contre la supposée théorie du genre. A défaut d’empêcher les caricatures, nous nous efforçons de dissiper les malentendus. Inlassablement, nous expliquons que le genre est un concept dont l’utilité a été démontrée de longue date, dans des disciplines multiples, par quantité de recherches menées dans de nombreux pays. Nous précisons que des paradigmes différents, parfois concurrents, définissent ce champ d’études : parler de la théorie du genre, au singulier, revient à nier cette richesse inséparablement théorique et empirique.

Nous ajoutons qu’analyser la construction sociale de la différence des sexes n’implique nul déni de la réalité biologique : savoir comment un mur est bâti n’a jamais empêché de s’y cogner. Enfin, loin d’affirmer qu’on pourrait devenir homme ou femme au gré de ses fantaisies, nos travaux soulignent la force d’inertie des normes qui assignent des places différentes selon un ordre sexuel hiérarchisé. Il a certes changé depuis une ou deux générations ; les inégalités entre les sexes n’en perdurent pas moins, malgré l’égalité que revendiquent nos sociétés. S’il faut étudier les normes de genre qui continuent de reproduire cet écart entre les principes proclamés et la pratique constatée, c’est dans l’espoir de le réduire.

Mais l’heure n’est plus à nous justifier. Désormais, c’est aux adversaires des études de genre de répondre : de quel droit peuvent-ils disqualifier tout un champ d’études dont ils ne semblent rien connaître ? Bien sûr, il était légitime que l’ouverture du mariage et de la filiation aux couples de même sexe fît l’objet d’un débat démocratique. En revanche, la validité scientifique ne saurait se décider sous la pression de la rue ou des sondages. La légitimité de la science tient à son autonomie, soit à l’évaluation par les pairs. Or tout se passe aujourd’hui comme si le savoir était sommé de se conformer aux exigences de telle ou telle chapelle, religieuse ou pas, comme si la science avait pour vocation de conforter les préjugés et non de les remettre en cause.

UNE FABRICATION DU VATICAN IMPORTÉE EN FRANCE

Il est vain de répondre à la désinformation par l’information. Qu’est-ce que la théorie du genre ? Une fabrication du Vatican importée en France. En 2004, dans sa « Lettre aux évêques sur la collaboration de l’homme et de la femme dans l’Eglise et dans le monde », le cardinal Ratzinger dénonçait « l’occultation de la différence ou de la dualité des sexes » : s’il « entendait favoriser des visées égalitaires pour la femme en la libérant de tout déterminisme biologique, a inspiré des idéologies qui promeuvent la mise en question de la famille, de par nature composée d’un père et d’une mère, ainsi que la mise sur le même plan de l’homosexualité et de l’hétérosexualité ».

Tout l’argumentaire actuel était déjà là. Manquait seulement la formule magique : la théorie du genre, en écho aux offensives de la droite religieuse étatsunienne contre l’enseignement de la théorie de l’évolution. N’est-ce pas sur le terrain scolaire que s’est portée la bataille en 2011, contre l’introduction du « genre » dans les manuels de sciences de la vie et de la terre ? Surtout, si l’expression s’est imposée, c’est qu’en France la droite religieuse a trouvé des relais dans une droite réputée laïque : l’ignorance et l’anti-intellectualisme dénoncent la science au nom du bon sens. Ce n’est plus une frange marginale, mais un large spectre qui s’engage à droite contre la théorie du genre, de Christine Boutin à Nathalie Kosciusko-Morizet, en passant par Hervé Mariton, Henri Guaino et Jean-François Copé.

Aujourd’hui, l’extrême droite a rejoint le combat – non plus seulement sa composante religieuse, avec les intégristes de Civitas, mais aussi les nationalistes identitaires. C’est sur le site d’Alain Soral, qui se dit « national-socialiste », que Farida Belghoul a annoncé sa « Journée de retrait de l’école ». Et c’est au lendemain des manifestations de « Jour de colère » qu’elle a bénéficié d’une couverture médiatique exceptionnelle. Bref, l’unité de toutes les droites, modérées et extrêmes, se fait aux dépens des études de genre.

Face à ces mobilisations politiques déterminées, dans la majorité gouvernementale, certains ont d’abord hésité : le ministre de l’éducation nationale, Vincent Peillon, entend certes « lutter contre les stéréotypes de genre », mais il se déclare « contre la théorie du genre ». Cet embarras vient de se transformer en reculade sous la pression de manifestants nostalgiques de la famille à l’ancienne. Sur l’ouverture de la PMA aux couples de femmes, le gouvernement avait déjà cédé ; aujourd’hui, en renonçant à la loi sur la famille, il capitule avant même d’avoir combattu. On entend monter un refrain populiste bien connu : et si le genre était seulement l’affaire des « bobos » ? Le peuple n’est-il pas réfractaire à ces préoccupations élitistes ? Dès qu’on traite des femmes, des gays ou des lesbiennes, on nous explique que les classes populaires ne sont pas concernées, comme si elles étaient uniquement constituées d’hommes hétérosexuels, et comme si le genre et la sexualité n’étaient pas l’affaire de toutes et tous.

A ceux qui craignent que le genre ne trouble la quiétude du peuple, il faut expliquer que le trouble vient de l’évolution sociale elle-même : dès lors qu’est ébranlé l’ordre ancien des hiérarchies sexuelles, les rôles des femmes et des hommes ne vont plus de soi. Faut-il regretter l’âge d’or du patriarcat, ou bien se réjouir que l’incertitude provoquée par sa remise en cause n’ouvre une marge de liberté, ou en tout cas de négociation ? Non, notre place dans le monde n’est pas fixée pour l’éternité ; aussi les études de genre travaillent-elles à rendre intelligible l’histoire qui nous traverse jusque dans notre intimité ».

Lucie Bargel, politiste, université de Nice ; Laure Bereni, sociologue, CNRS ; Michel Bozon, sociologue, INED ; Delphine Dulong, politiste, université Paris-I ; Eric Fassin, sociologue, université Paris-VIII, Rose-Marie Lagrave, sociologue, EHESS ; Sandrine Levêque, politiste, université Paris-I ; Frédérique Matonti, politiste, université Paris-I ; Florence Rochefort, historienne, présidente de l’Institut Emilie du Châtelet.

6 février – Médiapart

Circulaires, manuels, livres: les ministères censurent le mot «genre»

Cédant à la pression des lobbies les plus conservateurs, le gouvernement a déjà, et depuis plusieurs mois, choisi de faire disparaître partout le mot « genre », désormais jugé trop sulfureux. Au prix d’absurdes acrobaties. Enquête sur une censure discrète qui signe aussi une incroyable défaite idéologique.

C’est par un coup de fil un peu gêné que Sylvie Ayral a appris que ses quatre conférences programmées en avril dans des collèges de Seine-Saint-Denis étaient, « compte tenu du climat », purement et simplement annulées. L’auteure de La Fabrique des garçons, un livre très remarqué paru en 2011 et qui analyse comment, au collège, les garçons recherchent la sanction disciplinaire comme preuve de leur identité virile, a pourtant déjà fait des dizaines d’interventions en milieu scolaire, avec la bénédiction du ministère de l’éducation nationale. À chaque fois, le thème passionne les collégiens comme les enseignants.

Aujourd’hui, le sujet serait devenu trop sulfureux. Plus encore que le thème de son intervention, c’est manifestement le sous-titre de son livre, «Sanctions et genre au collège», et cette mention du mot « genre », qui a mis en alerte les radars du rectorat.

Depuis le succès l’an dernier des mobilisations contre le mariage gay, aux slogans ouvertement homophobes, le terme « genre » est en effet l’objet d’une invraisemblable chasse aux sorcières. Pour désamorcer la fronde réactionnaire qui s’affole de l’introduction d’une prétendue « théorie du genre » à l’école, le gouvernement aurait pu choisir de faire de

la pédagogie sur un concept encore assez neuf dans le débat public. Il aurait pu sereinement expliquer que la théorie du genre n’existe pas mais que le genre est un concept précieux pour penser tout ce que les rôles de sexe ont de socialement construit.

Le mouvement de boycott de l’école primaire la semaine dernière l’a encore prouvé, le terme charrie effectivement bien des fantasmes. Mais l’exécutif a préféré faire simple, en mettant, tout simplement, le mot « genre » à l’index. Lois, circulaires, rapports… Afin de ne pas trop froisser les lobbies intégristes, le gouvernement a discrètement choisi de se passer d’un des concepts les plus importants du champ intellectuel de ces dernières décennies.

Le cas de Hugues Demoulin, chargé de mission égalité garçons-filles dans l’académie de Rouen, et déjà rapporté par ce blog, est à cet égard saisissant. La parution de son livre Déjouer le genre – Pratiques éducatives au collège et au lycée, destiné à être un outil de formation pour les enseignants, est bloquée depuis le mois de septembre. Son ouvrage a pourtant été validé à plusieurs reprises par l’éditeur, le Centre national de ressources pédagogiques, qui dépend du ministère de l’éducation nationale. Puis plus rien. Problème de titre. Preuve d’un climat de tension extrême, le chargé de mission ne veut pas répondre à la presse. Aux dernières nouvelles, son livre devrait paraître prochainement… sous un autre titre !

Avec le rapport sur les stéréotypes de genre chez les enfants et les adolescents, commandé par Najat Vallaud-Belkacem au commissariat général à la stratégie et à l’action prospective, et présenté le 15 janvier dernier, la censure a sans doute atteint le sommet du ridicule. « Vu le climat explosif, on nous a fait comprendre que si on pouvait se passer de ce terme, ce serait mieux », confirme à Mediapart Vanessa Wisnia-Weill, l’une des co-auteures du rapport. Comme dans les cas précédents, pas de consignes écrites, mais de fermes recommandations venues « d’en-haut ».« Après nous être interrogées nous avons finalement décidé de peser précisément nos mots », raconte-t-elle.

Le titre du rapport « Luttez contre les stéréotypes de genre » est donc devenu « Luttez contre les stéréotypes garçons-filles » et les occurrences du mot genre sont presque toutes supprimées. Un travail d’orfèvre qui nécessite parfois le recours à de longues et pénibles périphrases. Et laisse, sur deux cents pages, la même étrange impression que la lecture de La Disparition de Georges Perec, son roman rédigé sans la lettre « e ».

La censure dans ce cas précis est d’autant plus absurde que le commissariat général à la stratégie et la prospective a été créé pour éclairer les pouvoirs publics sur le long terme, et donc sans se soucier du « climat », mais aussi pour créer des ponts avec la recherche, où le terme genre est banalement utilisé depuis plus de quarante ans.

Le ministère du droit des femmes, très actif depuis un an et demi dans la lutte contre le sexisme ou l’homophobie – soit des politiques publiques où il est particulièrement difficile de faire l’économie des recherches sur le genre –, a lui-même été prié de faire le ménage dans sa terminologie. Le mot « genre » a ainsi été effacé tant des circulaires que des campagnes de sensibilisation. Le programme ABCD de l’égalité, expérimenté dans certaines écoles (lire notre article) et qui a cristallisé les inquiétudes de certains parents, n’y fait ainsi jamais référence.

Dans l’entourage de la ministre on reconnaît avoir proscrit un terme « difficile à comprendre y compris par les adultes » de l’ABCD de l’égalité, mais on nie que le genre soit devenu tabou, citant quelques occurrences çà et là dans les programmes de lutte contre l’homophobie. Cette traque dans les documents à destination des écoles prouve bien que cette stratégie est non seulement choquante mais totalement inefficace. Depuis un an, elle est pourtant suivie avec constance.

« C’est normal que ça résiste, on est en train de changer la société ! »

L’examen du projet de loi sur l’école, en février 2013, où le terme « genre » ne figurait pas, avait donné lieu à une curieuse bataille rangée autour du concept. La députée socialiste des Hauts-de-Seine, Julie Sommaruga, avait ainsi défendu un amendement qui

précisait que l’école élémentaire devait promouvoir « l’égalité de genre ». Un amendement alors adopté sans provoquer d’émoi. Au Sénat, l’amendement, jugé trop subversif, est rejeté. Et on lui préfère la formule : « une éducation à l’égalité entre hommes et femmes ». En seconde lecture, Barbara Pompili, députée EELV, revient à la charge et tente de réintroduire l’expression. C’est alors Vincent Peillon en personne qui lui demande de retirer son amendement, au motif que le terme suscite trop de crispations.

« Quand on vous attend à tous les coins de rue avec un bazooka, je comprends la prudence du ministre sur le sujet », avance un expert du ministère, qui défend l’idée qu’employer le mot « genre » revient effectivement à « mettre de l’huile sur le feu ».

Pour autant, effacer le « genre » est tout sauf indifférent. Abandonner un concept qui irrigue des disciplines aussi différentes que l’histoire, la philosophie, la sociologie ou même la biologie relève bien d’une très grave défaite idéologique et donc d’une défaite politique.

« J’entends la volonté d’apaiser. L’école publique et laïque est si violemment attaquée aujourd’hui sur ces sujets… Mais on se trompe complètement de cible ! Les études de genre ont apporté tellement à la compréhension des phénomènes de discrimination, de domination », regrette Sylvie Ayral, qui ne peut imaginer qu’un repli de circonstance. Sur le terrain, ces nouvelles consignes ont évidemment plongé dans la perplexité les responsables des politiques de lutte contre les discriminations dans les académies. « On peut faire sans (le genre) mais si vous voulez aborder certaines problématiques comme la manière dont les garçons sont eux aussi à leur manière victime des stéréotypes, la lutte contre l’homophobie, la lutte contre le masculinisme, on a besoin du concept de genre ! » explique un chargé de mission égalité au sein de l’éducation nationale.

Pour le sociologue Éric Fassin, qui se dit abasourdi de découvrir un tel recul, « s’attaquer aux inégalités filles-garçons nécessite de s’attaquer aux mécanismes qui les fabriquent et pour cela il faut passer par le genre ». Ce n’est pas simplement défendre l’égal accès à toutes les professions – une fille peut devenir garagiste et un garçon « sage-femme » – mais aussi s’interroger sur les représentations du masculin et du féminin : pourquoi se moquer d’une fille « garçon manqué » ou d’un garçon « efféminé », par exemple. « En ce sens, les manifestants qui arborent les slogans « Touche pas à mes stéréotypes de genre » ont très bien compris de quoi il s’agissait. En remplaçant égalité de genre par égalité filles-garçons, on veut signifier qu’on ne s’attaquera surtout pas à l’ordre des choses. Or l’idée d’assurer l’égalité sans toucher aux normes est totalement absurde », affirme le chercheur.

Face aux fortes résistances qui se sont exprimées dans la rue depuis un an sur ces sujets, le gouvernement avait-il d’autre choix que de calmer le jeu ? « Je sais qu’au gouvernement certains sont persuadés qu’il s’agit d’un repli stratégique pour avancer sur l’essentiel, mais c’est ne rien comprendre à la situation, s’énerve Caroline de Haas, la fondatrice d’Osez le féminisme qui a récemment quitté le cabinet de Najat Vallaud-Belkacem. Ceux qui ont encore manifesté dimanche sont contre l’égalité hommes- femmes, ils pensent que les rôles sociaux, c’est très bien ! Et on voudrait négocier, trouver un juste milieu. »

Pour elle, « il y a une bataille culturelle, idéologique, philosophique à mener sur l’égalité de genre. C’est normal que ça résiste, on est en train de changer la société ! Je crois que tout cela révèle une absence de culture politique féministe et un vrai problème de colonne vertébrale sur ces sujets alors qu’en face, ils sont très bien formés, très bien organisés ».

La communication gouvernementale sur ces sujets, à commencer par celle du ministère de l’éducation, a été des plus hasardeuses. Fin mai, au lendemain des grandes manifestation, alors que Le Figaro croit bon de surfer sur la vague en titrant« la théorie du genre s’immisce à l’école », Vincent Peillon, interrogé sur France 2, se prend une première fois les pieds dans le tapis en déclarant de but en blanc : « Je suis contre la théorie du genre. »« Si l’idée, c’est qu’il n’y a pas de différences physiologiques, biologiques entre les uns et les autres, je trouve ça absurde », croit bon d’ajouter le ministre dans un saisissant raccourci, qui avait évidemment provoqué la consternation des chercheurs. Trois mois plus tard, après un petit recadrage de son cabinet, Vincent Peillon admet sur France Inter que « la théorie du genre n’existe pas », puis récemment que « la théorie du genre n’est pas enseignée à l’école»… Ce qui suppose qu’elle existe. Au-delà de ces maladresses, le ministre a effectivement décidé de bannir le concept même de genre de tous ses discours pour s’en tenir à la stricte défense de l’égalité filles-garçons.

En supprimant le mot, le gouvernement espère sans doute fermer la porte à des questions sur la transidentité, la procréation, la filiation que le concept de « genre » permet effectivement d’aborder de manière nouvelle et critique. À voir l’importante production théorique sur ces sujets, censurer le mot genre dans les textes et les discours officiel est évidemment dérisoire. En attendant, les militants de la Manif pour tous peuvent savourer une indéniable victoire.

LUCIE DELAPORTE

4 février – Le Point

Loi famille : une reculade en rase campagne

Après la manifestation de dimanche, Matignon reporte pour la deuxième fois, l’examen de la loi famille. La majorité est consternée, la droite hilare.

Au lendemain du succès de La Manif pour tous le gouvernement a voulu écarter tout sujet de friction en enterrant la loi famille cette année, une décision qui a immédiatement provoqué une vive déception à gauche. Après un premier report, ce projet de loi de la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti,

devait, selon ses propos la semaine dernière, être présenté en Conseil des ministres en avril pour un examen au Parlement au deuxième trimestre. Mais Matignon a tranché lundi : « Le gouvernement ne présentera pas de projet de loi famille cette année », a dit l’entourage du Premier ministre à l’AFP en milieu d’après-midi.

Est-ce la crainte de voir des débats difficiles venir parasiter les campagnes municipales et européennes ? Matignon a invoqué « les travaux préparatoires » à cette loi, qui « doivent se poursuivre », et un « calendrier parlementaire dense », avec notamment le pacte de responsabilité. À l’Elysée, en plus des contraintes de calendrier, on ajoutait deux autres raisons à ce report : « la nécessité de concentrer l’action de l’exécutif sur la lutte contre le chômage et sur le pacte de responsabilité » et « la volonté d’apaiser un certain nombre de tensions, y compris lorsque celles-ci sont alimentées par de faux débats ».

« Un abandon en rase-campagne » (Mamère)

Une mesure phare du texte devait consister à mettre à la disposition des familles recomposées de nouveaux « outils juridiques » pour reconnaître le rôle joué par des tiers dans l’éducation des enfants.Dans les rangs de la majorité, l’argument du calendrier chargé n’a pas convaincu et cette annonce, saluée comme une « victoire » par les anti-mariage gay, a fait grincer des dents. D’abord chez les écologistes, partenaires de la majorité, où la numéro un Emmanuelle Cosse a parlé à l’AFP de « renoncement consternant ». « Rien de tel pour galvaniser les réacs », a regretté le porte-parole Julien Bayou. « Quelle pantalonnade ! » a renchéri sur Twitter le député Sergio Coronado. Un « abandon en rase campagne », pour Noël Mamère. « La gauche est trompée », a tonné Jean-Luc Mélenchon (Parti de gauche), appelant aussitôt à des « élections punition ».

Au PS, certains, en privé, parlaient de « reculade », expliquée par la peur d’alimenter les mobilisations dans la rue telles que celle du week-end passé, qui ont réuni au moins 100.000 personnes à Paris et à Lyon.Dans la matinée, l’entourage du Premier ministre était déjà intervenu pour couper court à ce qui ressemblait à un début de cafouillage entre le ministre de l’Intérieur et le président du groupe socialiste à l’Assemblée Bruno Le Roux sur la procréation médicalement assistée (PMA).

Lundi matin, Manuel Valls a annoncé que le gouvernement « s’opposera(it) à des amendements parlementaires » sur la gestation pour autrui (GPA) et la PMA, principale inquiétude dans les rangs de la « Manif pour Tous ». Quelques minutes après, le patron des députés PS l’a enjoint de « respecter la règle du jeu fixée par le gouvernement et le Parlement », à savoir d’attendre l’avis du Comité national consultatif d’éthique sur la question.

« Du cafouillage à la panique » (Jacob)

Les dissensions sur ce sujet ne sont pas nouvelles. Fin 2012, déjà, M. Le Roux avait annoncé le dépôt par le groupe PS d’un amendement autorisant la PMA pour les couples de lesbiennes dans le projet de loi sur le mariage et l’adoption pour les couples de même sexe. Mais les députés PS, divisés, avaient fini par y renoncer début janvier 2013, contre la promesse du gouvernement que ce sujet figurerait dans un projet de loi sur la famille. « Le groupe prendrait ses responsabilités pour faire en sorte que la chose puisse être discutée ici » si cette promesse n’était pas tenue, avait alors averti M. Le Roux.

Au cours de la campagne présidentielle de 2012, François Hollande avait rappelé, dans un entretien au magazine Têtu, qu’il était favorable à la PMA pour les couples de lesbiennes « à condition » qu’il y ait « un projet parental » mais qu’il était « hostile à la gestation pour autrui ».

La droite a vu dans cette discordance au sein de la majorité la légitimation de ses inquiétudes. « Au gouvernement, on est passé du cafouillage à la panique », a régi le patron des députés UMP Christian Jacob. Officiellement, le PS salue la décision du gouvernement, qui « a eu raison de prendre du temps sur ce sujet de la famille, que moi je souhaite consensuel », a déclaré son premier secrétaire Harlem Désir. « Ils commencent à lâcher. Mais ce n’est pas le moment de nous démobiliser », a commenté sur Twitter un des porte-parole des manifestants, Tugdual Derville.

4 février – L’Express

Report de la loi sur la famille: « Une rechute de la valse hésitation »

Le recul du gouvernement sur la loi famille pourrait revigorer la Manif pour tous plutôt que l’amadouer, prévient François de Rugy, co-président du groupe EELV à l’Assemblée nationale. Une proposition de loi pourrait être déposée avant la fin de l’année.

Ni PMA ni GPA ne devait y figurer et pourtant, il est enterré. Le projet de loi sur la famille, qui aurait normalement dû être présenté en Conseil des ministres en avril, a finalement été repoussé ce lundi à une date indéterminée. Officiellement, le report est dû à un calendrier parlementaire déjà encombré et à des travaux préparatoires qui demandent encore à être affinés, jure Matignon. Difficile pourtant de ne pas y voir un lien avec la Manif’ pour tous de dimanche, qui a rassemblé entre 80 000 et 500 000 personnes. Le mouvement a d’ailleurs salué « une victoire » peu après l’annonce du gouvernement.

A gauche, la déception n’est même plus dissimulée, et ce même au sein de la majorité. Pour François de Rugy, co-président du groupe EELV à l’Assemblée nationale, le combat ne s’arrête pas là. Il n’exclut pas de déposer une proposition de loi avant 2015. Interview.

Comment accueillez-vous le report de la loi sur la famille?

Je trouve cela consternant de donner l’impression qu’on recule sur un sujet de société aussi important. Le débat pose beaucoup de questions et pas uniquement sur la PMA, qui n’est que l’arbre qui cache la forêt.

Ce recul intervient en plus 24 heures après une manifestation, certes d’ampleur, mais qui est menée par une frange très conservatrice de la société. C’est leur droit d’être opposés à toute évolution mais une majorité a été élue, et notamment élue pour porter des projets sociétaux. Quand on recule l’échéance, on laisse les problèmes perdurer.

A quoi est lié ce recul, selon vous?

C’est incompréhensible et d’ailleurs je ne cherche pas à comprendre. C’est une rechute de la valse hésitation, du louvoiement. A l’époque, on nous disait que la PMA ne serait pas dans la loi mariage mais dans la loi famille. Puis, on nous dit pas de PMA dans la loi famille. Et maintenant, pas de la loi famille!

Je demande au gouvernement de venir s’expliquer et d’éclaircir son projet. Si on veut calmer les manifestants, on se trompe, c’est l’inverse qui va se passer! Si on recule à chaque montée de pression, ils vont peut-être en profiter pour nous faire reculer sur autre chose. Je pense notamment au projet sur la fin de vie, dont on sait qu’un certain nombre de personnes pourraient y être opposé, notamment du côté des catholiques et des conservateurs. En reculant, on entretient la vaine polémique.

Comment les écolos vont-ils faire entendre leur voix?

Nous allons dès maintenant travailler à une proposition de loi pour ne pas attendre une échéance indéterminée. Elle portera sur les questions de famille en général: les liens intergénérationnels, la garde alternée en cas de divorce… On pourrait tout à fait imaginer que la PMA rentrerait dans ce cadre. Nous y avons toujours été favorables.

Il faut que, du côté des parlementaires, on se mobilise, et même avec des députés d’autres sensibilités politiques. Ce n’est pas un combat entre les Verts et les socialistes mais entre réformateurs et frileux.

Justement, n’est-ce pas la goutte d’eau qui fait déborder le vase dans vos relations avec les socialistes?

Non parce qu’encore une fois, on ne peut pas réduire le débat à de simples divergences entre le PS et les Verts. Il est vrai que nous sommes un parti à la pointe sur les sujets sociétaux mais je pense que bon nombre de socialistes aussi doivent être ce soir sur la même ligne que nous.

Jérémie Pham-Lê

3 février – Huffington post

De quoi la « théorie du genre » est-elle le fantasme?

Réunis en une grande coalition boursoufflée, voici que les représentants de l’extrême-droite, toutes tendances confondues – anti-mariages gay, appuyés sur un catholicisme intégriste, salafistes habités par la terreur d’un maléfique lesbianisme américain, lepénistes anti-système, baroudeurs de la quenelle, anciens du Groupe uniondéfense (GUD), multiples partisans de Dieudonné, de Robert Faurisson, d’Alain Soral, de Farida Belghoul, de Marc Edouard Nabe et autres écrivains illuminés, habitués des plateaux de télévision -, nous offrent un spectacle tonitruant pour commémorer le quatre-vingtième anniversaire de l’irruption des ligues fascistes hurlant contre la République, sur fond de crise économique majeure. Les images partout diffusées ressemblent à celles du 6 février 1934, même si les protagonistes de ces défilés intitulés « jour de colère » se détestent les uns les autres et affirment ne pas partager les opinions de leurs alliés. La haine de l’autre est toujours enfantée par l’union de ceux qui se haïssent entre eux. Rien à voir avec le magnifique poème biblique sur la colère de Dieu (Dies Irae).

Et c’est pourquoi on retrouve dans leurs rangs une même thématique : slogans conspirationnistes, détestation des élites, des intellectuels, des femmes, des étrangers, des immigrés, de l’Europe cosmopolite, des homosexuels, des communistes, des socialistes et enfin des Juifs, le tout ancré dans la conviction que la famille se meurt, que la nation est bafouée, que l’école est à l’agonie, que l’avortement va se généraliser, empêchant les enfants de naître, et que partout triomphe l’anarchie fondée sur une prétendue abolition généralisée de la différence des sexes.

Le thème n’est pas nouveau, il était déjà présent sous une autre forme dans certains discours apocalyptiques de la fin du XIXe siècle qui affirmaient que si les femmes travaillaient et devenaient des citoyennes à part entière, elles cesseraient de procréer et détruiraient ainsi les bases de la société, laquelle serait alors livrée, d’un côté aux « infertiles » – sodomites, invertis et masturbateurs – agents d’une dévirilisation de l’espèce humaine, et de l’autre aux Juifs, soucieux, d’établir leur domination sur les autres peuples en usant d’une fertilité sans commune mesure avec celle des non-Juifs. Le thème du Juif lubrique, incestueux et pourvu d’un pénis sans cesse érigé, aussi proéminent que ses fosses nasales, est une des constantes du discours antisémite.

Aujourd’hui, les ligues de la colère prétendent dénoncer, après le vote de la loi sur le mariage entre personnes du même sexe, un nouveau complot fomenté à la tête de l’Etat pour détruire davantage la famille et la différence anatomique des sexes. Il aurait pour objectif d’imposer l’enseignement dans les écoles républicaines d’une prétendue « théorie du genre » visant à transformer les garçons en filles, les filles en garçons et les classes en un vaste lupanar où les professeurs apprendraient aux élèves les joies de la masturbation collective. On retrouve ici le thème de l’infertilité érigé en complot contre la reproduction sexuée et l’idée de la généralisation de l’accouplement entre personnes du même sexe. En effet, aucun enfant ne peut naître biologiquement d’un acte sexuel qui unirait une femme devenue homme et un homme devenu femme.

Mais de quoi cette « théorie du genre », qui n’existe pas, est-elle le fantasme? Pourquoi une telle rumeur a-t-elle pu se propager dans les réseaux sociaux sans que les médias n’aient eu le temps de l’invalider? Comment des parents – heureusement très minoritaires – ont-il pu céder à cette ridicule campagne de panique, baptisée « journée du retrait de l’école », où se mêlent terreur de l’inversion des sexes, de l’annulation des différences et de la pédophilie?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord rappeler que le genre, dérivé du latin genus, a toujours été utilisé par le sens commun pour désigner une catégorie quelconque, classe, groupe ou famille, présentant les mêmes signes d’appartenance. Employé comme concept pour la première fois en 1964 par le psychanalyste américain Robert Stoller, il a ensuite servi à distinguer le sexe (au sens anatomique) de l’identité (au sens social ou psychique). Dans cette acception, le gender désigne donc le sentiment de l’identité sexuelle, alors que le sexe définit l’organisation anatomique de la différence entre le mâle et la femelle. A partir de 1975, le terme fut utilisé aux États-Unis et dans les travaux universitaires pour étudier les formes de différenciation que le statut et l’existence de la différence des sexes induisent dans une société donnée. De ce point de vue, le gender est une entité morale, politique et culturelle, c’est-à-dire une construction idéologique, alors que le sexe reste une réalité anatomique incontournable.

En 1975, comme le souligna l’historienne Natalie Zemon Davis, la nécessité se fit sentir d’une nouvelle interprétation de l’histoire qui prenne en compte la différence entre hommes et femmes, laquelle avait jusque-là été « occultée » : « Nous ne devrions pas travailler seulement sur le sexe opprimé, pas plus qu’un historien des classes ne peut fixer son regard sur les paysans (…) Notre objectif, c’est de découvrir l’étendue des rôles sexuels et du symbolisme sexuel dans différentes sociétés et périodes. » L’historienne Michelle Perrot s’est également appuyée sur cette conception du genre dans ses travaux sur l’histoire des femmes, ainsi que Pierre Bourdieu dans son étude de la domination masculine. Et d’ailleurs, à bien des égards, cette notion est présente dans tous les ouvrages qui traitent de la construction d’une identité, différente de la réalité anatomique : à commencer ceux de Simone de Beauvoir qui affirmait en 1949, dans Le deuxième sexe, qu’on « ne nait pas femme mais qu’on le devient ».

Dans cette catégorie des gender studies, il faut ranger aussi l’ouvrage exemplaire de Thomas Laqueur, La Fabrique du sexe, (Gallimard 1992) qui étudie le passage de la bisexualité platonicienne au modèle de l’unisexualité créé par Galien afin de décrire les variations historiques des catégories de genre et de sexe depuis la pensée grecque jusqu’aux hypothèses de Sigmund Freud sur la bisexualité.

Dans le même temps, le livre magistral de la philosophe américaine Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de lasubversion (La Découverte, 2005), publié à New York en 1990, eut un grand retentissement, non pas dans la société civile, mais dans le monde académique international. S’appuyant sur les travaux de Jacques Lacan, de Michel Foucault et de Jacques Derrida, elle prônait le culte des « états-limites » en affirmant que la différence est toujours floue et que, par exemple, le transsexualisme (conviction d’appartenir à un autre sexe anatomique que le sien) pouvait être une manière, notamment pour la communauté noire, de subvertir l’ordre établi en refusant de se plier à la différence biologique, construite par les Blancs.

Dans cette perspective se développa ce qu’on appelle « la théorie queer » (du mot anglais « étrange », « peu commun »), tendance ultra-minoritaire au sein des études de genre et qui contribua à cerner des comportements sexuels marginaux et « troublés » : transgenre, travestisme, transsexualisme, etc… Elle permit non seulement de comprendre ces « autres formes » de sexualité mais de donner une dignité à des minorités autrefois envoyées au bûcher, puis dans les chambres à gaz, et aujourd’hui bannies, emprisonnées, torturées par tous les régimes dictatoriaux. Ce fut l’honneur des démocraties de les accepter et à ce titre la « théorie queer » eut le mérite de faire entendre une « différence radicale ». C’est un délire et une sottise d’imaginer que les trans-bi et autres travestis que l’on voit défiler depuis des années dans les Gay Pride puissent être source d’un quelconque danger pour l’ordre familial et la démocratie. Bien au contraire, cette présence témoigne de la tolérance dont est capable un Etat de droit.

Comme on le voit, les études de genre, quelles que soient leurs orientations – des plus modérées aux plus excessives – n’ont rien à voir avec un quelconque programme de propagande judéo-bolchevique à l’usage des écoliers. Faire croire que l’on pourrait enseigner les oeuvres de Freud, de Butler, de Laqueur, de Foucault, de Bourdieu ou de Stoller à des enfants de 11 ans, relève du délire. Et d’ailleurs, on sait que dans plusieurs établissements scolaires, les élèves ont déjà tourné en dérision les fantasmes des ligues en jouant au jeu de la jupe à toto, du pantalon à Bécassine et du zizi à Julot et à Julie. A l’ère des tablettes et de la toile, il ne faut tout de même pas prendre les enfants pour des imbéciles.

Mais puisque les études de genre, rebaptisées « théorie du genre » par les ligues fascistes, sont ainsi « descendues dans la rue » pour servir de slogan grotesque à une vision complotiste de l’Etat, cela veut dire qu’une nouvelle conceptualité, aussi sophistiquée soit-elle, peut devenir, à l’insu des auteurs qui s’en réclament, l’enjeu d’un combat politique imprévisible.

Autrement dit, en touchant à une représentation de la sexualité inacceptable pour les tenants de l’ancien ordre familial, les études de genre ont réactivé dans la société contemporaine, minée la misère, le vieux fantasme d’une terreur de l’abolition de toutes les différences, à commencer par celle entre les hommes et les femmes. Comment s’en étonner quand on sait que ces études ont été suscitées par l’observation des transformations de la famille occidentale, par l’entrée des femmes dans un ordre historique autrefois dominé par les hommes et enfin par l’émancipation des homosexuels désireux de sortir, par le mariage, de la catégorie des « infertiles »?

Certes, ces études ont donné naissance à des extravagances et la « théorie queer » suscite des débats contradictoires dans le monde académique. Il faut s’en réjouir. Toute approche nouvelle engendre des dogmes, des excès, des attitudes ridicules, et la valorisation excessive du sexe construit (gender, queer, etc) au détriment du sexe anatomique est aussi critiquable que l’a été pendant des décennies la réduction de l’identité sexuelle à l’anatomie, c’est-à-dire à une donnée immuable induite par la nature. On connaît les dérives de ce « naturalisme » fort bien critiqué en France par Elisabeth Badinter. C’est sans aucun doute par référence à cette « théorie queer » et à ses minuscules dérives qu’a été inventée par des ignares la rumeur selon laquelle des comploteurs – adeptes de Foucault, Derrida, Lacan, Beauvoir, Bourdieu ou Freud – viseraient à pervertir les écoliers.

Pour ma part, il y a belle lurette que j’ai intégré dans mon enseignement d’historienne de la psychanalyse, les études de genre et je ne crois pas avoir fomenté le moindre complot contre l’école républicaine. N’en déplaise aux ligues fascistes. Il ne faut pas s’y tromper : l’ennemi à combattre aujourd’hui c’est la « bête immonde » dont les partisans accrochent pêle-mêle au cou de leurs enfants en bas âge, lors de leurs manifestations, des pancartes où l’on peut lire : « à bas les homos, à bas les Juifs, à bas Taubira, à bas les familiphobes, dehors les étrangers, etc… ». Je me demande ce que penseront ces enfants-là quand, parvenus à l’âge adulte, ils découvriront le spectacle de ces manifestations auxquelles, bien malgré eux, ils avaient été conviés.

Elisabeth Roudinesco, Historienne de la psychanalyse

3 février – Libération

A cause de la PMA, le gouvernement repousse sa loi sur la famille

C’est sur l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes que s’est joué le sort du texte, un sujet qui gêne la gauche depuis plus d’un an.

Puisque le gouvernement ne veut pas d’avancée sur la PMA dans sa loi sur la famille, qu’à cela ne tienne… il n’y aura pas de loi «famille» du tout en 2014. Officiellement, l’entourage du Premier ministre invoque à l’AFP des «travaux préparatoires (qui) doivent se poursuivre» et un «calendrier parlementaire déjà dense». Mais c’est sur un couac entre deux responsables de la majorité sur la question de la procréation médicalement assistée que s’est joué le sort du projet de loi censé évoquer les droits dans les familles recomposées, l’accès aux origines des personnes adoptés ou nés sous X, etc. Tout cela au lendemain d’une nouvelle manifestation des anti-mariage pour tous. Retour sur les hésitations à traiter de ce sujet décidément hautement casse-gueule pour la majorité.

Ce lundi matin, au lendemain de deux défilés de la Manif pour tous à Paris et à Lyon, Manuel Valls est l’invité de RTL. Il prévient que le gouvernement ne donnera pas son feu vert à des amendements parlementaires ouvrant l’accès à la PMA lors de l’examen du projet de loi sur la famille. Bizarrement, l’annonce ne revient ni au Premier ministre ni à Dominique Bertinotti, la ministre déléguée à la Famille. Quelques minutes plus tard, Bruno Le Roux tente un recadrage sur LCI et Radio Classique et invite le ministre de l’Intérieur à respecter «la règle du jeu» fixée. «Je ne renonce à aucune ouverture de nouveaux droits pour les enfants de notre pays», prévient-il. Mais en fin de matinée, Matignon donne raison à Valls et confirme que le gouvernement s’opposera à de tels amendements.

«Mais quelle fonction occupe Monsieur Valls? Garde des Sceaux? Premier ministre? Il outrepasse ses compétences», s’énerve Noël Mamère. Le député écologiste joint par Libération accuse la gauche d’avoir «la main tremblante sur les questions de société».

«LA GAUCHE A LA MAIN TREMBLANTE»

Le pataquès dure en fait depuis un an. Car dès le départ, l’ouverture de la PMA a mis mal à l’aise les socialistes. François Hollande au premier chef. Le 12 décembre 2012, le Président dit ses réticences, admettant que s’il avait été favorable à la PMA, «[il l’aurait] intégrée dans le projet de loi» sur le mariage pour les couples homos. Mais il accepte de laisser les députés faire : «Si le Parlement décide d’aller dans ce sens, il est souverain.» Le groupe PS rédige un amendement. Depuis la loi de bioéthique de 1994, la PMA est réservée aux couples hétéros ne pouvant pas concevoir, mariés ou pouvant attester une vie conjugale de plus de deux ans. L’idée est d’autoriser la PMA aux couples de lesbiennes, voire poussent certains, aux femmes célibataires. Mais le sujet divise les députés socialistes. Lors du débat en interne en décembre, 61 votent contre l’amendement et une centaine sèche l’échange.

L’exécutif semble encore plus gêné. Peur d’un rejet par le conseil constitutionnel, volonté de lâcher du lest face aux opposants qui confondent PMA et gestation pour autrui (GPA, qui n’a jamais été au programme)… Le gouvernement décide d’exfiltrer la PMA. Et fait miroiter à ses troupes pro-PMA son adoption dans le cadre du futur texte sur la famille. Les socialistes consentent à retirer l’amendement, pas les écologistes ni la PCF Marie-George Buffet qui dénoncent ce recul.

LE COMITÉ NATIONAL D’ÉTHIQUE TARDE À TRANCHER

Puis Hollande botte encore en touche en s’en remettant à l’avis du Comité national d’éthique. Les experts tardent à se prononcer : déjà penchés sur le dossier «fin de vie», ils ne trancheront qu’ensuite sur la PMA.

L’exécutif est, lui, de moins en moins chaud. Officiellement, on évoque ce problème de timing entre le texte sur la famille censé passer en conseil des ministres en mars ou avril et la PMA, suspendue à cet avis du comité d’éthique – qui n’est pourtant que consultatif. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, invoquait en septembre une autre raison, se disant «pas certaine que la loi « famille » soit le meilleur endroit pour discuter» de la PMA. Par contre, les parlementaires pourraient remettre le sujet sur la table via des amendements. Une solution pas très courageuse puisque les responsables PS vendaient, début 2013 lors du premier report, l’idée qu’un projet de loi serait plus solide juridiquement qu’un simple amendement.

Manuel Valls, appuyé plus tard dans la matinée par Matignon, explique d’ores et déjà que le gouvernement s’opposera à un tel amendement. Loin d’être déjugé par Matignon, l’entourage du Premier ministre confirme et glisse, pour préparer le terrain, que de toute façon le calendrier du projet de loi n’a pas été arrêté. Suivi par le porte-parole du PS, David Assouline, et du porte-parole des députés PS, Thierry Mandon. Le coup de grâce est donné dans l’après-midi: le gouvernement a préféré sacrifier carrément l’ensemble du projet de loi, plutôt que de renoncer une nouvelle fois à élargir la PMA au-delà du cercle des couples hétéros.

Laure Equy

3 février – La Croix

Matignon renonce au projet de loi sur la famille

Après le succès de la manifestation de dimanche, la gauche semble plus que jamais embarrassée concernant les questions de société. La droite, elle, n’en tire pas parti pour autant.

L’information a de quoi réjouir les manifestants de dimanche: lundi 3 février, Matignon a annoncé que le gouvernement ne présenterait pas de projet de loi sur la famille en 2014, contrairement à ce qu’il avait prévu. La « Manif pour tous », qui a rassemblé entre 100 000 et 540 000 personnes à Paris et à Lyon contre ce texte dimanche, a donc réussi son pari à court terme en s’imposant dans le débat public.

Lundi matin, avant même l’annonce de Matignon, Manuel Valls, le ministre de l’intérieur, avait déclaré que le gouvernement« s’opposer [ait] aux amendements parlementaires » visant à ouvrir la PMA aux couples de femmes ou à légaliser la gestation pour autrui, deux préoccupations majeures des manifestants.

De son côté, David Assouline, porte-parole du PS, avait affirmé que son parti ne voulait pas de « débat » ou de « propositions » sur ces sujets, manière de mettre fin aux protestations. Dans les rangs de la gauche, des divisions commençaient à apparaître, certains députés comme Bruno Le Roux, chef de file des élus PS à l’Assemblée, refusant de se voir privés de toute initiative. Le gouvernement a préféré couper court, arguant de « travaux préparatoires » devant « se poursuivre » et d’un calendrier parlementaire « très dense ».

la Manif pour tous veut maintenir la pression

Pour la présidente de la « Manif pour tous », « la mobilisation a porté ses fruits. Le gouvernement a compris notre détermination », s’est réjoui Ludovine de la Rochère tandis que les associations de défense des homosexuels ont, à l’inverse, fait part de leur colère.

Pour autant, la responsable de la Manif pour tous estime qu’il ne faut pas relâcher la pression, notamment concernant la fiscalité et les ABCD de l’égalité expérimentés dans les écoles, qu’elle considère comme imprégnés par l’idéologie du genre. Elle espère que les parents d’élèves seront entendus. D’autres actions sont en tout cas à prévoir: la synthèse du « Grenelle de la Famille », le 8 mars; la possible création d’un « think tank » sur ces questions; etc.

« Une frange des catholiques a pris goût au combat politique, décrypte le sociologue Vincent Tiberj, chercheur à Sciences-Po. Cette frange constate en effet que, bien que minoritaire, elle parvient à se faire entendre. » Lui y voit une conséquence de « l’incohérence » de la gauche « qui n’assume pas sa politique jusqu’au bout en cherchant un consensus qui, de toute façon, n’existe pas ».

la droite réfléchit à la tactique à adopter

Paradoxalement, la droite n’est guère plus à l’aise. Certains, comme Jérôme Lavrilleux, tête de liste UMP aux Européennes dans le nord-ouest, veulent croire que le principal parti de droite est le « débouché principal » des revendications de la « Manif pour tous ». Il cite notamment le mouvement « Sens commun », créé au sein de l’UMP par des militants anti « mariage pour tous ».

De son côté, le député Hervé Mariton (UMP, Drôme) s’active pour que son parti s’engage sur la famille. Il entend ainsi faire voter, en conseil national, l’idée d’un référendum proposant d’abroger la loi Taubira au profit d’une union civile pour les couples de même sexe. Tout en étant bien conscient des obstacles. Le premier, c’est qu’une partie de l’UMP n’est pas fondamentalement opposée aux évolutions engagées par la gauche concernant les mœurs. Le second, c’est le souci tactique de certains élus craignant d’être estampillés « réactionnaires ».

« Il manque, chez nombre de responsables de droite, un travail approfondi sur ces enjeux anthropologiques, remarque le philosophe Thibaud Collin. Or seule cette réflexion de fond permettrait d’aborder ces questions de société de façon modérée et sereine. »

la droite pourrait entériner le mariage pour tous

Dans ce contexte d’embarras généralisé, quelle peut être la suite du mouvement incarné par la « Manif pour tous »? À Sciences-Po, Vincent Tiberj évoque divers scénarios. « Il faut regarder ce qui s’est passé ailleurs ou dans l’histoire, souligne-t-il. Aux États-Unis, dans les années 1980, le mouvement appelé “moral majority” a influencé durablement le parti républicain, qui s’est depuis crispé sur les questions sociétales. La différence, c’est que les élites se renouvellent très rapidement outre-Atlantique. »

Autre scénario possible, que les choses se tassent, explique-t-il en substance. « Au moment du Pacs, la droite était vent debout, des gens sont descendus dans la rue mais au final, la droite de retour au pouvoir a entériné la réforme. Ce pourrait être la même chose », conclut le sociologue.

Marine Lamoureux

30 janvier 2014 – Slate.fr

D’habitude, je suis partisane de lʼidée selon laquelle pour se faire comprendre, il faut expliquer calmement et ne pas monter les gens les uns contre les autres. Mais là, basta.

Aujourdʼhui, ça me saoûle. Ça me saoûle de devoir prendre des gants avec des abrutis pour ne pas les choquer dès quʼon émet une idée sortie dʼailleurs que du Moyen- Age. (Je mʼexcuse auprès du Moyen-Age, je sais que tu ne mérites pas lʼimage quʼon a de toi.)

Là, jʼen ai ras le bol.

Je nʼai pas envie de prétendre que la notion de genre nʼa pas été une révolution intellectuelle et quʼil ne faut surtout pas en tenir compte dans lʼéducation de nos enfants sous prétexte quʼon doit rassurer les gens qui ont peur. Parce que Vincent Peillon et Najat Vallaud-Belkacem peuvent réexpliquer cent fois les choses avec un gros brin dʼhypocrisie, je vais vous dire le fond de ma pensée: ces gens qui refusent de mettre leurs enfants à l’école ont très bien compris de quoi il sʼagissait.

Oui, les présentations dans les manuels scolaires qui disent que lʼidentité sexuelle ne se construit pas seulement sur le sexe biologique mais aussi selon un contexte socio-culturel, ce sont bien un apport intellectuel des gender studies.

Ces gens ont peur et ils ont raison. Oui, on ne veut plus faire de différence de traitement entre les garçons et les filles, oui, on veut leur dire quʼils peuvent choisir leur identité, leur sexualité et même, attention, leur sexe pour ceux qui veulent en changer. Oui. Jʼen ai ras le bol quʼon doive sʼexcuser à cause de la «théorie du genre». Quʼon doive rectifier, nuancer, dire que non ce nʼest pas vraiment ce quʼon veut, faire du mot «genre» un mot interdit (dites «parité» et non «genre») que bien sûr, ce nʼest pas bon pour les enfants, quʼon va respecter leurs natures essentialistes de petits garçons et petites filles. Mais merde, non.

Cʼest quoi le problème dans le fond? Cʼest trop «idéologique»? Mais lʼenseignement, et plus généralement la pédagogie, sont toujours empreints dʼidéologie. Ils reflètent la doxa de notre société. En ce moment, on essaye de nous faire croire quʼil existe un apprentissage «neutre», lavé de tout présupposé —lʼenseignement traditionnel donc— versus la théorie du genre, une serpillère facho-féministe crypto-gay. Mais arrêtez vos conneries. Votre enseignement traditionnel est tout aussi idéologique quʼun enseignement qui tire parti de la notion de genre. Il repose également sur des postulats idéologiques. Lʼécole est une institution normative.

On rassure à coup de «Non, on ne va pas habiller les petits garçons avec des robes». Ok.

Mais imaginons: si mon fils veut aller à lʼécole habillé en robe? (Oui, ça arrive. Il y avait eu lʼhistoire de ce petit garçon qui voulait porter une robe, sans être pour autant gay, et dont le père a décidé de montrer un modèle différent en sortant lui aussi en robe.) Si cʼest ce dont il a envie? Est-ce quʼil va être bien reçu dans votre école avec vos charmants bambins à qui vous aurez expliqué quʼun garçon en robe est un être dégénéré? Et sʼil a envie de mettre du vernis à ongle simplement parce quʼil trouve ça joli, vous allez lʼaccueillir sans faire de remarque? Non. Alors arrêtez dʼessayer de nous faire croire que notre école était jusquʼà présent exempte de présupposés et quʼon risque de la détruire à coup dʼidéologie imposée.

Mercredi, au Grand Journal, une membre de la Manif pour tous disait «mais à lʼheure actuelle, à lʼécole, on nʼempêche pas les petites filles de jouer à la voiture». Certes. Par contre, je ne parierais pas quʼun petit garçon qui veut jouer à la poupée soit aussi bien vu. Les filles ont gagné le droit de sʼhabiller en pantalon, mais les garçons nʼont pas celui de porter une jupe. Ce nʼest pas idéologique, ça, peut-être?

Et puis, dites-moi, bordel, ça serait vraiment si horrible quʼon nʼélève pas nos enfants avec comme priorité absolue la dichotomie masculin/féminin ? Est-ce quʼon sʼen porterait tellement plus mal? Ça ébranlerait vraiment trop votre belle société qui fonctionne si bien? Oh mais tiens donc… Ça ne vous rappelle pas un truc cet argument des «repères de la société quʼon met à mal»? Les anti-mariages pour tous. Parce que derrière les anti-genders, ce quʼon trouve cʼest une homophobie latente. Désolée mais oui.

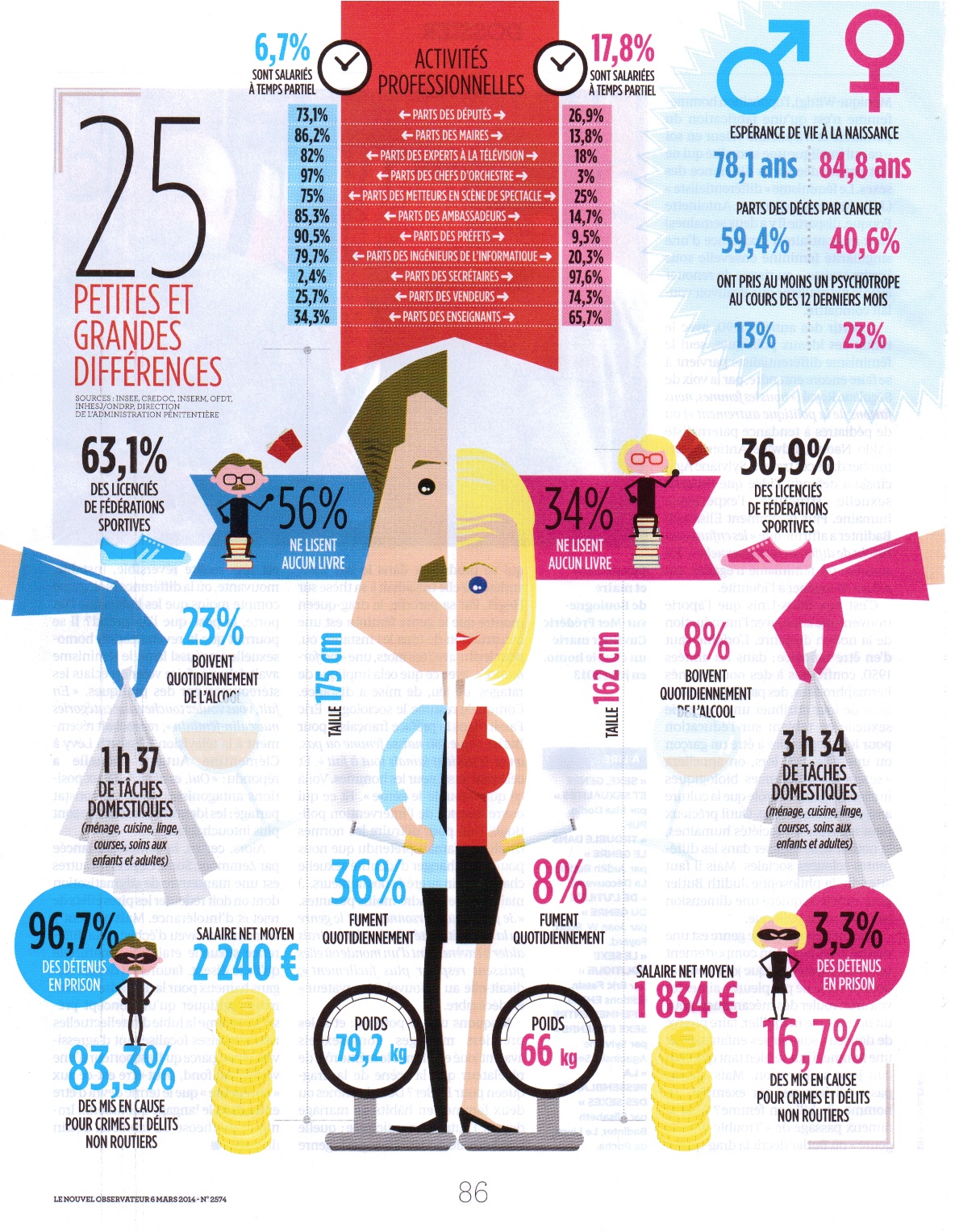

Rappelons, à toutes fins utiles, quʼun garçon et une fille, cʼest différent. Mais que dʼabord, la science ne parvient pas à déterminer quel est lʼordre de lʼinné et de lʼacquis dans ces différences, et ensuite que deux invidus du même sexe sont également très différents (selon leur culture, leur milieu économique et social et leurs expériences personnelles). Le cerveau humain nʼest ni masculin, ni féminin. «Lʼêtre humain est génétiquement programmé, mais programmé pour apprendre.» Et cʼest pas moi qui le dit mais le biologiste nobellisé François Jacob.

Quant aux cours de masturbation à lʼécole, alors là… Je veux dire… Les bras mʼen tombent. Cʼest un non-sens complet. On ne peut pas dire dʼun côté «olala les méchants qui veulent effacer les distinctions sexuelles» (donc psychologique et intellectuelles, parce que ne vous y trompez pas, avec ces gens-là, ça va forcément de pair), et de lʼautre nous accuser de lʼexact opposé, à savoir sexualiser lʼenseignement. Cʼest vous, avec votre école idéale de FILLES et de GARCONS qui sexualisez les enfants. Cʼest vous avec votre obsession du rose, des paillettes, des palettes de maquillage versus le bleu, les grosses chaussures, le sport, qui sexualisez les enfants.

Pas nous.

Nous, on fait lʼinverse. On veut leur foutre la paix avec ces distinctions et leur dire de faire comme ils en ont vraiment envie. (Je sais qu’on est loin des subtilités de la pensée de Judith Butler, mais ce qui gêne les anti-genders, ce sont des choses aussi simples que ça.)

Jʼécris sous le coup de la colère, dʼune colère que jʼai réussie à contrôler quand on nous a fait chier avec les clichés sur les méchantes féministes, quand on nous a fait chier avec les clichés sur les pédés qui allaient se marier et mettre à sac la société. Alors je ne dis sans doute pas les choses comme il le faudrait, de manière pédagogue. Mais sur le sujet, je nʼai lu et entendu que des prises de paroles policées pour bien expliquer aux gens-qui-ont-peur quʼils ont mal compris. Non, dans le fond, ils nʼont pas mal compris. Les organisateurs de ce mouvement de «grève» pressentent bien ce qui se passe. Il faut arrêter de faire semblant.

Ça me rappelle lʼhypocrisie de certains partisans du mariage pour tous qui disaient que ça nʼavait rien à voir avec le sujet de lʼhomoparentalité. Mais bien sûr que si. Bien sûr que ça amène à reconnaitre le droit à tous les couples dʼavoir des enfants. Et tant pis si ça vous met la rate au court-bouillon. Deal with it. Et foutez-leur/nous la paix.

On peut continuer de faire semblant que tout cela nʼest quʼun vaste malentendu que la prise de parole dʼun ministre va suffire à régler. La réalité, cʼest quʼil y a une profonde division dans la société française. Et que pour le moment, je nʼai pas franchement envie de me réconcilier avec des personnes comme Mmes Béatrice Bourges, Farida Belghoul ou M. Alain Soral.

Titiou Lecoq

Christel Chaineaud, Presses Universitaires de Bordeaux, 2014.

Christel Chaineaud, Presses Universitaires de Bordeaux, 2014.