A l’occasion de l’Assemblée générale de l’association.

Liste des 29 mémoires admis à concourir pour le prix Mnémosyne 2013 :

Histoire ancienne

1. Marion Briend, « Alcibiade, un effeminé ? »,

M2 Université Paris I-Panthéon Sorbonne, dir. Violaine Sébillotte Cuchet, juin 2013.

Histoire médiévale

2. Florie Croibier-Muscat, « Place et pouvoir des femmes au sein de l’abbaye Sainte-Marie de Saintes d’après son cartulaire »,

M2 Université Bordeaux III, dir. Isabelle Cartron, 2013.

3. Clémentine Letellier, « La mise en scène du corps féminin dans les fabliaux français : une mise en valeur (xiie– xives.) »,

M2 Université de Caen, dir. Christophe Maneuvrier, 2013.

4. Hugo Dufour, « “Il est homme hardy et subtil et prudent en tous ses faiz”, La masculinité princière au temps de la guerre Armagnacs-Bourguignons »,

M2 Université Paris I, dir. Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet, 2013.

Histoire moderne

5. Delphine Froment, « Représentations et interprétations de la condition féminine dans les Indes orientales : Jeminma Kindersley, voyageuse britannique

de la seconde moitié du XVIIIe siècle »,Master 1 ENS Ulm, dir Silvia Sebastini, 2013.

6. Charlotte Fuchs, « Luis Vives et l’éducation de la femme à la Renaissance : essai sur le De Institutione foemina christianea »

Université François Rabelais de Tours,

7. Flavie Leroux, « Madame de Montespan : fortune politique et fortunes familiales d’une favorite royale au xviie siècle »,

Master 2 EHESS, dir. Fanny Cosandey, 2013.

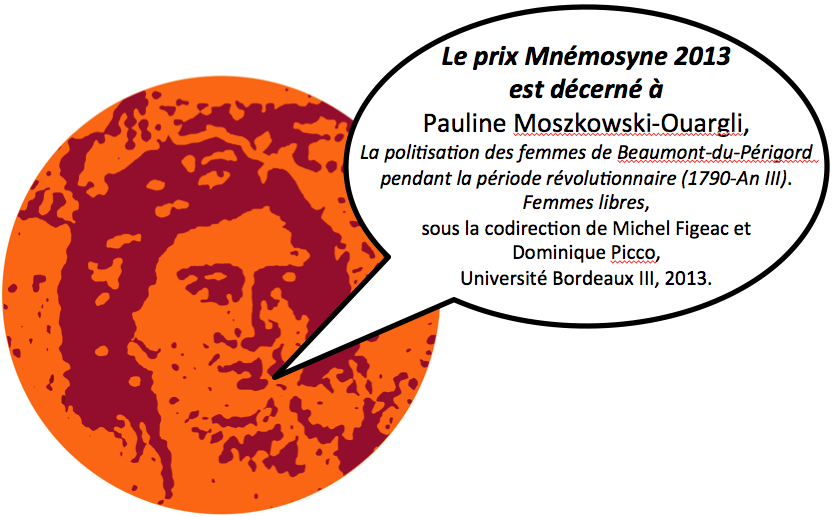

8. Pauline Moszkowski-Ouargli, « La politisation des femmes de Beaumont-du-Périgord pendant la période révolutionnaire (1790-An III).

Femmes libres »,M2 Université de Bordeaux III, dir. Michel Figeac et Dominique Picco, 2013.

9. Charlotte Moysan, « Meurtre(s) en famille. Réflexions sur la culpabilité à partir des murder pamphlets et des canards français dans la première

moitié du XVIIe siècle »,M2 Université de Nantes, dir. Eric Schnakenbourg, 2013.

9 bis. Ksenia Elovskikh, « La franc-maçonnerie d’adoption : les femmes actrices de la sociabilité »,

M2 Paris Sorbonne, dir Dominique Bourel

Histoire contemporaine

10. Anaïs Bensaad, « La représentation des communardes dans le roman français de 1871 à 1900 »,

Université Paris 8, dir Isabelle Tournier, 2013.

11. Justine Bonno, « Barbie tambien puede eStar triste, La Rabia, Pets : Mise en place de dispositifs post-pornographiques par la réalisatrice

argentine Albertina Carri », Master d’études romanes de l’Université de Toulouse 2,

12. Amélie Corbel, « La femme, le fisc et l’époux – les réformes de l’abattement pour conjoint au Japon »,

M2 du Centre d’études européennes de Sciences po, dir. Pierre Lascoumes, juin 2013.

13. Sophie de Chivré, « Cultiver les précieuses graines de la patrie. Mères, filles et garçons dans le Petit écho de la mode, 1914-1940 »,

M2, Université Paris Diderot – Paris 7, dir Gabrielle Houbre, 2013.

14. Aurore Dufresne, « Les expositions d’artistes femmes en France entre 1975 et 2009 : coulisses d’une histoire de la marginalité »,

M2 histoire de l’art, Université François Rabelais de Tours, dir. Benoît Buquet, 2013.

15. Ilana Eloit, « Du corps objet au corps sujet : performer le féminin dans l’œuvre d’Hannah Wilke »,

Master 1 histoire/histoire de l’art, Université Paris I, dir. Pascal Rousseau, septembre 2012

15bis. Ilana Eloit « Le sujet politique lesbien à Paris : compositions, recompositions et décompositions du sujet féministe (1970-1984) »,

Master 2 de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, dir. Elsa Dorlin, 2013.

17. Manon Gozard, « La place et l’identité des femmes dans le plan agraire chartiste en Grande-Bretagne (1845-1851) »,

Université Paris Sorbonne – Paris IV, direction Fabrice Bensimon, juin 2013.

18. Julie Janin, « Eva Gonzales, étude féministe »,

M2 histoire/histoire de l’art, Université de Franche Comté, dir jean-Loup Korzilius, 2013.

19. Claire Lafon, « Le lobby européen des femmes. Histoire d’une organisation multinationale à la représentativité problématique »,

Master 2 d’histoire Université Sorbonne Nouvelle, dir. Christine Manigand, 2013.

20. Marion Legentil, « Presse, mode et féminisme : Femina et l’émancipation féminine, 1901-1914 »,

M2 Université de Caen, dir. Benoît Marpeau, septembre 2012.

21. Anna Le Pennec, « Affreuses, sales et méchantes. Les femmes en prison au xixe siècle en France »

Université Toulouse II Le Mirail, dir. Sylvie Chaperon, juillet 2013,

22. Lucile Pelletier, « Transgresser l’ordre moral : la figure de la fille séduite à Paris (1880-1918) »,

M2, Université Paris I, dir. Dominique Kalifa

23. Sandrine Pons, « Femmes criminelles à la marge en Haute-Garonne, 1843-1914 »,

M2 dir. Sylvie Chaperon, Université de Toulouse 2, 2013.

24. Camille Richet, « Les ouvrières à domicile du Rhône, de la première à la seconde guerre mondiale. Genre et travail et travail du genre »,

M2 dir. Sylvie Schweitzer, Université Lyon 2, 2013.

25. Fanny Senimon, « Vers la coupe à la garçonne, une histoire de cheveux coupés des années 1900 à 1925 »,

M2 dir. Pascal Ory, Université Paris I, 2013

26. Charlène Voreppe, « La désobéissance civile au féminin. L’engagement féministe de Gisèle Halimi, 1960-1980 »,

M2, Université Pierre Mendès France de Grenoble, dir. Olivier Forlin, 2013.

27. Julie Ricard, « Les “bonnes mères émancipées” du Bolsa Família : évolution de l’incorporation des femmes dans la rhétorique du combat contre la pauvreté (1990-2013) », M2, Septembre 2013, Paris Diderot (VII).

Le prix 2012, remis à Colette Pipon l’an dernier et publié par les Presses Universitaires de Rennes sous le titre Et on tuera tous les affreux. Le féminisme au risque de la misandrie (1970-1980) vient de paraître et sera bientôt disponible.

Raphaëlle Branche, Payot, 2014.

Raphaëlle Branche, Payot, 2014.