2012

lundi 14 mai, présentation par Irène Jami au Lycée Mansart de Saint Cyr l’Ecole,

samedi 10 mars intervention d’Irène Jami à la bibliothèque deColombes, à l’occasion de la présentation du projet de « Musée de la Femme 2012 » soit 5 sculptures vivantes pour raconter l’histoire de la femme de la préhistoire de Lucy jusqu’aux années de révolte de Simone de Beauvoir.

2011

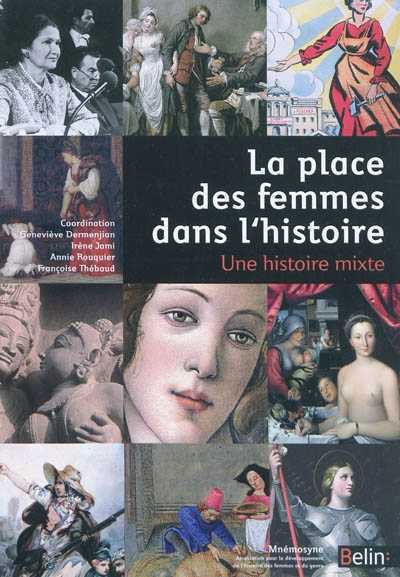

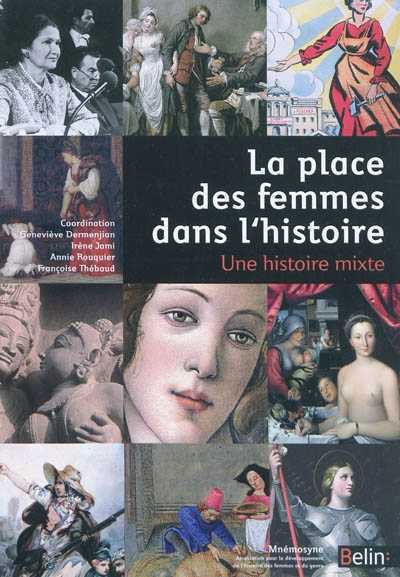

Vendredi 10 juin : 14h00 à 16h00 : « Premier Salon Méditerranéen des Publications de Femmes » à la Cité des Associations (93 la canebière); Conférence de Jean-Baptiste Bonnard, co-auteur de La place des femmes dans l’Histoire, une histoire mixte, éditions Belin, paru en novembre 2010, à l’initiative de l’association Mnémosyne pour l’histoire des femmes et réunissant 33 historiennes et historiens. Et, présentation en avant-première du livre Parisiennes de Malka Marcovich, paru aux éditions Balland en juin 2011, en présence de l’auteure.

Du 10 au 12 juin 2011 : 1er Salon Méditerranéen des Publications de Femmes

5 avril 2011 : Présentation par Françoise Thébaud à la mairie d’Arles (culture, droit des femmes) avec la librairie Forum Harmonia Mundi.

4 avril 2011 : Conférence autour du livre La place des femmes dans l’histoire paru aux éditions Belin en octobre 2010 avec Irène Jami, co-auteure de l’ouvrage, Lydie Bodiou, historienne, Université de Poitiers, spécialiste en histoire du genre, Anne Jollet, historienne, Université de Poitiers, coordonnatrices.

Bibliothèque Universitaire Sciences 1 rue Charles Claude Chenou POITIERS

Mardi 22 mars 2011 : Présentation par Françoise Thébaud à la bibliothèque de Saint-Égrève

Samedi 19 mars 2011 : Journée d’études Mnémosyne

Vendredi 18 mars 2011 : Signature au Salon du livre

Mercredi 16 mars 2011 : École normale supérieure de Lyon – Institut français de l’éducation

14h – 17h – Salle F008

Pascale Barthélémy présidente de Mnémosyne Maîtresse de Conférences en Histoire contemporaine École Normale Supérieure de Lyon

Présentation de l’ouvrage « La place des femmes dans l’histoire » Françoise Thébaud Professeure émérite d’Histoire contemporaine à l’Université d’Avignon

« Le regard d’une historienne américaine sur la place des femmes et du genre » Leora Auslander Professor of European Social History, University of Chicago

« Quelle place les programmes du collège et du lycée font-ils à l’histoire des femmes et du genre ? » Louis-Pascal Jacquemond Inspecteur d’Académie-Inspecteur Pédagogique Régional honoraire

« Enseigner la place des femmes en France dans la vie politique et sociale au XXe siècle (classe de 1re) » Michelle Zancarini-Fournel Professeure émérite d’Histoire contemporaine à l’Université Lyon I.

Echanges/Débat avec les présents sur leurs expériences et pratiques pédagogiques.

Samedi 12 mars 2011 : Noisy-le-Grand. Mars au féminin

L’histoire des femmes et du féminisme

/CONFÉRENCE / Un plateau d’historiennes, écrivaines, militantes et féministes pour débattre de la place des femmes dans l’histoire et de l’histoire du féminisme. Le droit de vote, la création du Mouvement de Libération des Femmes, l’émancipation des femmes seront abordés.

Les conférencières participeront à une séance dédicace de leurs ouvrages avec la contribution de la librairie noiséenne Folies d’encre.

Avec Geneviève Fraisse, philosophe et historienne de la pensée féministe française, Thérèse Clerc, militante de mai 68 et des mouvements féministes, Antoinette Fouque, co-fondatrice du Mouvement de libération des femmes, psychanalyste, philosophe, politologue et éditrice, Irène Jami, historienne et notamment co-auteur de La place des femmes dans l’histoire.

Sur réservation auprès de la Maison pour tous du Champy au 0145925349.

9 mars 2011 : Cafés Histoire Association Thucydide

Femmes de pouvoir – Femmes au pouvoir en France de la Révolution à nos jours

Horaires : de 20:00 à 21:30 Lieu : Bistrot Saint-Antoine 58 rue du Faubourg-Saint-Antoine 75012 Paris – Métro : Stations Bastille (lignes 1, 5, 8) et Ledru-Rollin (ligne 8) – Bus : Lignes 76 et 86, arrêt « La boule blanche ».

Intervenantes :

◦ Madame Janine MOSSUZ-LAVAU, politologue, directrice de recherche CNRS au CEVIPOF, Centre de recherches politiques de Sciences Po. Chargée de cours au master d’histoire et de théorie politique de l’IEP de Paris. Elle est membre de l’Observatoire de la parité.

°Madame Séverine LIATARD, journaliste à La Fabrique de l’Histoire sur France Culture. Elle vient de faire paraître sa thèse consacrée aux femmes politiques depuis 1945 aux éditions Complexe.

◦ Madame Irène JAMI, coordinatrice du manuel « La place des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte », édité par l’Association Mnémosyne (Belin, 2010, 416 p.).

10 février 2011 : Café littéraire Centre Dugommier, 12 bd Dugommier, 13001 Marseille Forum Femmes Méditerranée & le Collectif 13 Droits des Femmes

04 91 91 14 89 -ffm13@wanadoo.fr – femmes-med.org

31 janvier 2011 : A l’occasion de la sortie de l’ouvrage » La place des Femmes dans l’histoire » ,la Boîte à Livres organise une rencontre avec Irène Jami à l’Auditorium de la Bibliothèque Municipale de Tours.

11 janvier 2011 : BHVP « Comment évolue l’Histoire des femmes et du féminisme ? » Dans le cadre des manifestations culturelles organisées par Paris Bibliothèque toute l’année à l’occasion de l’exposition organisée par Annie Metz et Florence Rochefort.

Table ronde avec Michèle Perrot, historienne ; Annie Metz, conservatrice en chef responsable de la bibliothèque Marguerite Durand ; Florence Rochefort, historienne et chargée de recherche au CNRS (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités, EPHE/CNRS) ; Pascale Barthelemy, maître de conférences en Histoire contemporaine Lyon (ENS), présidente de «Mnémosyne». Animée par Alexie Lorca, journaliste au magazine Atmosphères, critique littéraire et réalisatrice de documentaires.

7 janvier 2011 : Master ETT-ENS Genre féminisme et mobilisations collectives

Site : ENS, Campus « Jourdan », 48 bd Jourdan, 75014 Paris Métro Porte d’Orléans, RER Cité universitaire. Coordination : Laure Bereni (CNRS-Centre Maurice Halbwachs), Marion Charpenel (Sciences-Po, CEE), Magali Della Sudda (Institut universitaire européen de Florence), Alban Jacquemart (EHESS, IRIS), Camille Masclet (Université de Lausanne, IEPI), Bibia Pavard (Sciences Po, Centre d’histoire)

L’histoire des femmes enseignée dans le secondaire

Intervenantes : Nicole Lucas (Université Rennes 2 – CERHIO, IUFM/UBO) : « Dépasser les carences de l’histoire des femmes enseignée, penser une histoire partagée et citoyenne et construire des pratiques équilibrées »

2010

Pascale Barthélémy (ENS de Lyon – LARHRA) : « Autour du manuel réalisé par l’association Mnémosyne : La place des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte, Belin, 2010 »

26 et 27 novembre 2010 : Journées d’automne critique co-organisées par le CVUH et la revue Cahiers d’histoire, à Bobigny.

22-24 Novembre 2010 : Colloque de l’IUFM de Toulouse autour de la masterisation des concours de l’enseignement sur le thème : L’égalité filles/garçons… » Compte rendu sur le site Snuipp-FSU

16 octobre 2010 : Rendez-vous de l’histoire à Blois