Par Julie Verlaine, présidente de Mnémosyne

Comme chaque année Mnémosyne a son AG fin janvier, avec la remise du prix, les ré-adhésions et l’arrivée de l’ouvrage de Romain Jaouen L’Inspecteur et “l’inverti“ au PUR (prix 2016). Et bien entendu la journée d’étude, cette année Les femmes à la conquête des sciences en partenariat avec EPWS .

Plus d’informations sur l’évènement Facebook : ici

Alors passez de bonnes fêtes et rendez-vous au 27 janvier 2018.

Les travaux de recherche historique de la fin du XXème siècle et du début du XXIème mettent en lumière le travail de femmes scientifiques dans de très nombreuses disciplines, et pour toutes les époques depuis l’Antiquité. Mais le préjugé selon lequel les femmes sont inaptes aux sciences semble tenace. Aussi des figures féminines doivent-elles être sollicitées pour aborder l’histoire des sciences, par exemple dans le programme de seconde, « l’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique ». Le cas d’Émilie du Chatelet, mais pas seulement elle, peut donc constituer un véritable sujet d’étude. Si l’on veut que des écolières, des collégiennes et des lycéennes se déterminent pour une orientation scientifique, il est nécessaire de ne plus associer exclusivement sciences et masculinité et indispensable d’évoquer des figures de femmes comme personnalités marquantes de l’histoire des sciences.

Parallèlement les programmes d’enseignement ont mis en exergue la portée pluridisciplinaire de l’éducation à l’égalité filles/garçons, femmes/hommes. Il ne peut s’agir d’aborder cette problématique par des leçons de morale ni de heurter des valeurs familiales. La passage par l’histoire des différentes sciences pourrait permettre de rendre compte de la place respective des hommes et des femmes et de leur contribution aux évolutions scientifiques et techniques.

Comment stimuler l’émulation, l’ambition, le désir de recherche, si les filles ne peuvent pas se reconnaître dans des images positives de femmes scientifiques ? A quoi serviraient les bourses et les prix récompensant les chercheuses si les jeunes filles pensent que la place des femmes n’est pas dans les sciences dures ? De quelle manière les filles se reconnaîtraient-elles aussi compétentes que les garçons si des exemples n’étaient pas mis en valeur ?

Pour le lycée, l’objectif est d’aider les professeurs à s’appuyer sur des cas de femmes dans les chapitres d’histoire des sciences grâce au thème de la classe de seconde: « L’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique du XVIème au XVIIIème siècle ». Il s’agit de faire connaitre ou mieux connaître l’existence de nombreuses femmes scientifiques et la spécificité de leur parcours et de leur travail, entre le début du XVIème siècle et le début du XIXème siècle pour rester dans le cadre chronologique fixé par le programme et dans l’esprit du chapitre. Il s’agit aussi d’enrichir les connaissances sur les personnalités déjà identifiées, comme Emilie du Chatelet ou Marie-Anne Lavoisier, et de les comparer à d’autres scientifiques moins connues d’autres pays européens, et à celles des hommes de leur temps.

On pourra également s’interroger sur la formation intellectuelle donnée aux jeunes filles et sur l’originalité et la détermination de nombre de ces savantes pour qui l’accès aux sciences, avant même le problème de la reconnaissance, a été très difficile, ce qui explique souvent leur choix de travailler en binôme avec un homme, père, mari ou frère.

Enfin, on peut aussi poser la question de leurs publications, de l’enseignement, des échanges avec les autres scientifiques, bref, de la participation des femmes à la « République des Sciences » et de la reconnaissance de leurs travaux.

PDF à télécharger : Blois2017Eurêka

Pour le collège, au sujet de cette même période – de la fin du Moyen-Age à la Révolution française – quelques personnalités émergent (en 4e, L’Europe des Lumières et le développement de l’esprit scientifique) et pour la période la plus contemporaine (fin du cycle 4), toutes les disciplines concourent à mieux faire comprendre le monde d’aujourd’hui (le monde depuis 1945 en Histoire, l’organisation de l’Univers dans les sciences comme la Physique et la Chimie et la place et les droits des hommes et des femmes dans nos sociétés démocratiques en Education morale et civique).

Des pistes pédagogiques seront proposées en s’appuyant sur le travail interdisciplinaire en EPI, entre histoire et sciences physiques par exemple. En lien avec le programme de 5e, et pour partie sur le début du programme de 4ème il s’agit de faire prendre en compte le rôle des femmes dans les découvertes scientifiques, et plus particulièrement en astronomie pour la période de la Renaissance et le XVIIème siècle. Il s’agit, pour les élèves, de concevoir un jeu de plateau (jeu de l’oie) où les cases seront illustrées par différentes découvertes, différents savants et savantes. Pour donner plus de poids aux femmes, le jeu réalisé devra avoir pour règle que seules les cases des femmes scientifiques ou de leurs actions feront avancer, tandis que les cases des échecs (ou des erreurs supposées comme telles à la Renaissance) ralentiront la progression des joueurs/joueuses. Quelques exemples parmi ceux qui seront à expliciter et à choisir: Margaret More-Roper fille de l’anglais Thomas More, la princesse Caroline d’Ansbach épouse de Georges II et correspondante de Leibnitz puis Newton, ou Elisabeth de Bohême qui discute avec Descartes, mais aussi Margaret Cavendish, Maria Winkelmann (épouse de l’astronome allemand Gottfried Kirch), Maria Emmart ou Nicole-Reine Lepaute sans compter les « faiseuses d’instruments » comme Madame Philippe-Claude Lebas pour l’Observatoire de Paris.

Pour le collège, il s’agit de montrer en quoi une discipline comme la Physique-Chimie est liée à d’autres parce qu’elle en partage les objectifs et les démarches. Ainsi la discipline des Sciences Physiques a vocation à mieux faire appréhender la contribution des femmes autour d’un sujet comme « Des femmes dans l’espace » et l’importance du contexte international de référence. L’expérience actuelle d’un Thomas Pesquet dans la station internationale ou le film américain sur « Les femmes de l’ombre » ont renouvelé et renforcé l’intérêt pour l’actualité à ce thème. Cette ressource audiovisuelle de l’INA « des femmes dans l’espace » permet donc à la fois de décrire l’organisation de la matière dans l’Univers, mouvements et interactions, et d’étudier l’importance des techniques et des méthodes, des observatoires aux satellites et aux sondes spatiales dont des femmes, scientifiques ou techniciennes, sont parties prenantes. Les sources étant nombreuses, en particulier audio-visuelles (avec la base Jalons de l’INA), celles qui touchent à l’information et à la vulgarisation de ces phénomènes seront être privilégiées.

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/36839/males-et-femelles-quen-dit-la-science

Les écrits personnels féminins, conservés dans les archives publiques et privées sous forme de journaux intimes, de récits de vie ou encore de lettres, constituent un moyen privilégié d’écrire l’histoire des femmes au plus près des intéressées. Cette littérature ordinaire garde en effet la trace de leurs vécus et de leurs expériences singulières, révélant souvent une remarquable capacité à agir et à s’adapter aux rôles qui sont assignés aux femmes dans la société. Ces textes mettent aussi en évidence les représentations que les femmes donnent d’elles-mêmes et le rôle joué par l’écrit dans le développement d’une conscience de soi et la construction des identités féminines.

À la lumière d’études de cas et d’articles de synthèse, le présent volume explore, dans la France et la Suisse du XVIe au XXe siècle, ces paroles retrouvées de femmes et s’interroge sur les particularités éventuelles de l’écriture féminine.

Emmanuelle Berthiaud, Editions Le Manuscrit, 2017.

Au début des années 1930, trois grandes affaires secouent la France : l’affaire Violette Nozières, l’affaire Stavisky et l’affaire Dufrenne. Le 25 septembre 1933, Oscar Dufrenne, président de la Fédération des spectacles, directeur du Casino de Paris et du music-hall Le Palace, ami de Jean Sablon et de Mistinguett, par ailleurs homme politique radical-socialiste proche de l’Ancien ministre de l’Intérieur Louis-Jean Malvy, est retrouvé mort dans son bureau du Palace, les vêtements en désordre et le crâne fracassé. Le crime, qui va défrayer la chronique, ne sera jamais élucidé. L’historienne Florence Tamagne reprend l’enquête.

https://www.payot.ch/Detail/le_crime_du_palace-florence_tamagne-9782228916974

Florence Tamagne, Payot, 2017.

Prix Augustin-Thierry des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2017.

314 professeur·es de tous niveaux et tous publics, enseignant la langue française ou ayant à corriger des copies ou autres textes rédigés dans cette langue, ont déclaré, dans un Manifeste publié le 7 novembre 2017 par le magazine Slate.fr, ne plus enseigner la règle de grammaire résumée par la formule «Le masculin l’emporte sur le féminin».

Une pétition adressée à Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale accompagne cette initiative :

Nous ne voulons plus que « le masculin l’emporte sur le féminin »

Nous, francophones de toutes professions et qualités, soutenons cette initiative ainsi que les signataires dans l’exercice de leur métier. Nous nous apprêtons aussi, pour notre part, à ignorer désormais cette règle d’un autre âge, dont l’enseignement incruste dans la tête de chacun et chacune des injonctions contraires à nos valeurs d’égalité, et dont l’usage quotidien les y maintient.

Nous le faisons avec d’autant plus de liberté et d’enthousiasme que l’abandon de cette règle ne constitue aucunement une entrave ou une entorse au fonctionnement de la langue française, qui, comme le rappellent les enseignant·es du Manifeste, s’en est passée durant des siècles.

Mnémosyne est partie prenante de cette campagne, signez et faites signer la pétition en ligne sur change.org

Continuons à signer la pétition,

https://www.change.org/p/mairie-de-paris-sauvons-la-biblioth%C3%A8que-marguerite-durand

Pour plus d’information, http://sauvonslabmd.fr/actions-et-liens/

La bibliothèque Marguerite Durand (BMD), bibliothèque municipale de la Ville de Paris spécialisée dans l’histoire des femmes, du féminisme et du genre, fondée en 1932 grâce au don de la journaliste féministe Marguerite Durand, devra bientôt quitter le bâtiment qu’elle occupe dans le 13e arrondissement depuis 1989, afin que la médiathèque Jean-Pierre Melville puisse occuper à elle seule tout le bâtiment.

Ce projet pourrait être l’occasion pour la Mairie de Paris de proposer à la BMD un nouvel espace, plus spacieux, à la fois pour ses collections à l’étroit depuis des années, et pour le développement d’activités, telles qu’expositions, conférences, débats, ateliers pédagogiques, etc. Or, la Mairie a décidé que la BMD serait hébergée par la Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), dans le 4e arrondissement. Cette décision a été prise sans concertation avec le personnel et les partenaires sociaux. Tous les syndicats y sont opposés.

La Mairie de Paris assure que ce déménagement offrira une meilleure visibilité à la BMD, arguant du caractère prestigieux du bâtiment et de sa centralité dans Paris, ainsi que de la présence à la BHVP du fonds féministe Marie-Louise Bouglé et du fonds George Sand. Or la BHVP n’a plus de place pour ses propres collections ; celles de la BMD seront donc stockées dans des magasins extérieurs, en un lieu non précisé, leur communication sera différée, la BMD n’aura plus de salle de lecture propre et son personnel sera de fait mutualisé avec celui de la BHVP.

Seule bibliothèque publique en France exclusivement consacrée à l’histoire des femmes, du féminisme et du genre, jouissant d’une renommée internationale, la

BMD ne doit pas devenir invisible puis disparaitre.

Un collectif de soutien « Sauvons la BMD ! » lancé par l’association Archives du féminisme s’est constitué pour que la Mairie de Paris renonce à ce projet et propose un lieu d’accueil offrant à la bibliothèque Marguerite Durand une véritable visibilité et des conditions de fonctionnement dignes.

Si vous souhaitez soutenir ce collectif, nous vous invitons à participer aux actions qui se mettent en place :

Si vous souhaitez soutenir ce collectif, nous vous invitons à participer aux actions qui se mettent en place :

et d’abord signer et faire signer la nouvelle pétition : https://www.change.org/p/mairie-de-paris-sauvons-la-biblioth%C3%A8que-marguerite-durand

mais aussi

écrire à Anne Hidalgo et à Bruno Julliard (voir plus bas un exemple de lettre)

vous abonner au compte Twitter @CollectifBMD

vous abonner à la page facebook https://www.facebook.com/CollectifsauvonslaBMD/

vous abonner sur instagram https://www.instagram.com/collectif.sauvonslabmd/?hl=fr

Participer le 18 novembre à un rassemblement féministe devant la BMD (bientôt plus d’explications sur le blog que nous créons)

Nous aider à contacter associations et organisations qui soutiendront officiellement le Collectif Sauvons la BMD !

Préparer un 8 mars 2018 sous la signe de la préservation de notre mémoire féministe.

EXEMPLE DE LETTRE A ENVOYER

– Anne Hidalgo : anne.hidalgo@paris.fr ; à adresser aussi à la cheffe du Bureau du courrier de la maire : sylvie.clavier@paris.fr

– Bruno Julliard : bruno.julliard@paris.fr

Hôtel de Ville de Paris – Place de l’Hôtel de Ville – 75196 Paris cedex 04

A Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo

Monsieur le premier adjoint, Bruno Julliard, chargé de la Culture

La bibliothèque Marguerite Durand (BMD), bibliothèque municipale de la Ville de Paris spécialisée dans l’histoire des femmes, du féminisme et du genre, fondée en 1932 grâce au don de la journaliste féministe Marguerite Durand, devra bientôt quitter le bâtiment qu’elle occupe dans le 13e arrondissement depuis 1989, afin que la médiathèque Jean-Pierre Melville puisse occuper à elle seule tout le bâtiment.

Ce projet pourrait être l’occasion pour la Mairie de Paris de proposer à la BMD un nouvel espace, plus spacieux, à la fois pour ses collections à l’étroit depuis des années, et pour le développement d’activités, telles qu’expositions, conférences, débats, ateliers pédagogiques, etc. Or, la Mairie a décidé que la BMD serait hébergée par la Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), dans le 4e arrondissement. Cette décision a été prise sans concertation avec le personnel et les partenaires sociaux.

La Mairie de Paris assure que ce déménagement offrira une meilleure visibilité à la BMD, arguant du caractère prestigieux du bâtiment et de sa centralité dans Paris, ainsi que de la présence à la BHVP du fonds féministe Marie-Louise Bouglé et du fonds George Sand. Or la BHVP n’a plus de place pour ses propres collections ; celles de la BMD (2 km linéaires) seront donc stockées dans des magasins extérieurs, en un lieu non précisé, leur communication sera différée, la BMD n’aura plus de salle de lecture propre et son personnel sera de fait mutualisé avec celui de la BHVP. Qui aura encore envie dans ces conditions de donner ses archives à la BMD ?

Seule bibliothèque publique en France exclusivement consacrée à l’histoire des femmes, du féminisme et du genre, jouissant d’une renommée internationale, la BMD ne doit pas devenir invisible puis disparaitre, dans une ville dont la maire se déclare si volontiers féministe.

Avec le collectif « Sauvons la BMD ! » (lancé par l’association Archives du féminisme, avec le soutien de tous les syndicats concernés), nous demandons que la Mairie de Paris renonce à ce projet et propose un lieu d’accueil offrant à la bibliothèque Marguerite Durand une véritable visibilité et des conditions de fonctionnement dignes, permettant de futurs enrichissements.

Après plus de 20 ans d’existence, le réseau MAGE – Marché du travail et Genre – premier réseau de recherche en France centré sur l’étude des inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du travail, créé par Margaret Maruani, vient de voir la subvention de 2017 du Secrétariat d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes supprimée. C’est la première fois que cela se passe, tous les autres gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, ont toujours fermement soutenu le MAGE. Alors même que le gouvernement lance son «Tour de France de l’égalité » et qu’il a déclaré vouloir faire de l’égalité une « grande cause nationale », cette décision est totalement incompréhensible.

Après plus de 20 ans d’existence, le réseau MAGE – Marché du travail et Genre – premier réseau de recherche en France centré sur l’étude des inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du travail, créé par Margaret Maruani, vient de voir la subvention de 2017 du Secrétariat d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes supprimée. C’est la première fois que cela se passe, tous les autres gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, ont toujours fermement soutenu le MAGE. Alors même que le gouvernement lance son «Tour de France de l’égalité » et qu’il a déclaré vouloir faire de l’égalité une « grande cause nationale », cette décision est totalement incompréhensible.

Pour soutenir le MAGE

http://recherche.parisdescartes.fr/mage

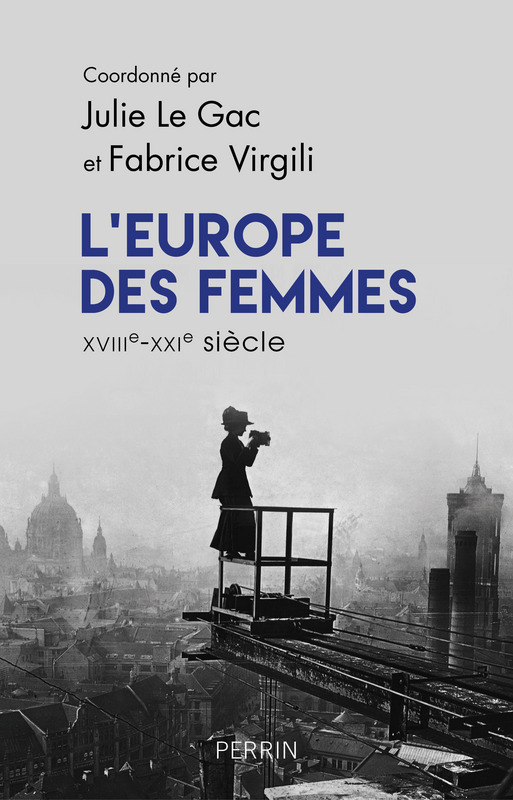

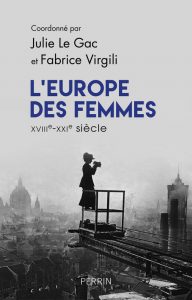

Fruit d’un travail commun de l’association Mnémosyne et du LabEx EHNE, avec la collaboration de nos amies de la Societa Italiana delle Storiche, nous sommes ravi.e.s de vous annoncer la sortie aux éditions Perrin de L’Europe des femmes XVIIIe-XXIe siècle. Recueil pour une histoire du genre en VO, en librairie le 12 octobre 2017

Cet ouvrage collectif a été pensé et réalisé par : Peggy Bette, Sonia Bledniak, Myriam Boussahba-Bravard, Anne-Laure Briatte, Véronique Garrigues, Louis-Pascal Jacquemond, Julie Le Gac, Amandine Malivin, Dominique Picco, Yannick Ripa, Mélanie Traversier et Fabrice Virgili.

Il n’existait pas encore de recueil sur l’histoire des femmes du XVIIIe siècle à nos jours, pas plus en France qu’en Europe. Dans le prolongement de La place des femmes dans l’histoire : une histoire mixte (Mnémosyne-Belin, 2010) c’est désormais chose faite. Fictions, chansons, discours, essais, correspondances – dans leur langue originale et leur traduction française – mais aussi documents iconographiques se font ici l’écho de trois siècles d’histoire européenne et des aspirations ou, au contraire, des obstacles à une égalité entre les sexes.

Qu’il s’agisse de textes devenus classiques, comme ceux d’Olympe de Gouges, d’Alexandra Kollontaï et de Virginia Woolf, ou d’autres moins connus, tous font entendre la diversité des expériences du peuple des femmes, de toutes conditions (domestiques, paysannes, artistes, ouvrières, intellectuelles, etc.), aussi bien à Paris qu’à Moscou, Madrid ou Londres. Ce livre interroge l’éducation des filles, l’influence des religions, le rapport au corps, l’expérience de guerre, les féminismes et les luttes menées au nom de l’égalité civile et politique, ou encore la reconnaissance conquise dans les arts et les sciences, offrant ainsi à la riche et passionnante histoire des femmes une somme unique et novatrice.

Revue de presse et du web

Var Matin, Nice Matin, Monaco Matin, 21 janvier

« ça vient de paraître, entretien avec Julie Le Gac et Fabrice Virgili. (…) « A propos du harcèlement sexuel, nous présentons dans le recueil un texte d’Adelheid Popp, une Autrichienne qui en 1909 décrit comment les ouvrières sont des « proies » pour leur contremaîtres et employeurs L’actualité montre a quel point plus de cent ans après, son combat demeure d’actualité »

Vingtième siècle Revue d’histoire, janvier-mars 2018

« Juchée sur une structure métallique, une silhouette féminine en robe, redingote et chapeau, photographie la ville de Berlin en 1910. La couverture de L’Europe des femmes est sans ambiguïté : les femmes portent un regard sur le monde auquel elles participent et qu’il est nécessaire de redécouvrir. »

Clara, janvier-février 2018

Une histoire européenne des femmes. Ce livre est une première. On y trouve les textes, dans leur langue d’origine et traduits en français, de femmes aussi connues qu’Alexandra Kollontal ou Virginia Woolf mais aussi de femmes moins connues, ou d’hommes «féministes». (…) Avec une première grande partie, « On ne naît pas femme on le devient », qui annonce le parti pris résolument féministe de la douzaine d’auteur e s qui a participe a cet ouvrage. Une œuvre importante qui, au travers d’une disparité voulue des documents (chansons, discours, correspondance, texte littéraires, affiches), forme un panorama assez précis de l’histoire des femmes européennes

Féminitude, décembre 2017

« Ces femmes qui en trois siècles nous ont faites européennes et libres. Donner la parole en version originale aux Européennes aux penseuses et actrices de trois siècles d’histoire, telle est la mission que remplit avec pertinence l’essai L’Europe des femmes. Un livre passionnant qui met en perspective les préoccupations égalitaristes et libératrices des femmes. Un opus a mettre entre toutes les mains »

Libération, 27 décembre 2017

« L’histoire de Woolf à Lobkovskaya. Aussi riche par ses sources que par leur variété. [Ce recueil] réunit 77 textes de femmes et d’hommes, célèbres ou beaucoup moins : Virginia Woolf, Anne Frank, Nicolas de Condorcet ou Fifi Brindacier, mais aussi les «trois Marias», qui publièrent un magnifique texte féministe sous la dictature portugaise, la pacifiste autrichienne Bertha von Suttner ou Nina Lobkovskaya, tireuse d’élite dans l’armée de Staline – interdite d’entrée à Berlin et priée de se faire discrète une fois la guerre gagnée. Un panorama européen complété par des affiches et photos, comme celle des mannequins d’accouchement de Mme du Coudray, qui permirent, au XVIIIe siècle, de former des sages-femmes dans tout le royaume et de baisser le taux de mortalité en couches. »

Libération – Next, 23 décembre 2017

« L’essentiel, cependant, tient à ce que les documents recueillis — fictions, chansons, affiches, discours, essais, correspondances, objets, photographies — disent de «la diversité des expériences du peuple des femmes», qu’elles soient artistes, intellectuelles, ou migrantes, ouvrières, domesti- ques, paysannes. »

Causette, décembre 2017

« Si l’on retrouve nos chères Simone Weil ou Virginia Woolf, on découvre également une palanquée de femmes inconnues et incroyables, telle l’Espagnole Josefa Amar y Borbon et son «Plaidoyer pour l’intelligence des femmes», qui date de 1786. S’ajoute à cela une riche iconographie. La garantie d’une balade réussie à travers l’Histoire Où se confirme que le développement du féminisme (le mouvement préexiste au mot), depuis trois siècles, a été une lutte de tous les pays. »

Fabula.org, 1er décembre 2017.

nonfiction.fr, 30 novembre 2017.

« Très attendu dans le domaine des « gender studies », L’Europe des femmes (XVIIIe-XXIe siècle), sous la direction de Julie Le Gac et Fabrice Virgili est assurément novateur par son angle d’approche et sa volonté de diffuser les derniers résultats de la recherche historique dans le domaine de l’histoire des femmes. Longtemps resté en retrait, malgré les travaux pionniers de Michèle Perrot, celle-ci connaît, en France, un nouveau souffle depuis quelques années ; ce livre en est la preuve. » (…) Un livre majeur sur l’histoire des femmes L’Europe des femmes est un livre militant, soutenu par l’association Mnemosyne (qui défend le développement d’une histoire des genres). Les auteurs l’annoncent dès l’introduction : « Ce livre a vocation à sensibiliser les jeunes générations, et les moins jeunes, aux inégalités du genre ». Il ne s’agit pas ici d’un livre épistémologique réservé aux spécialistes qui a pour but de définir et de faire évoluer les « gender studies ». Comme son illustre prédécesseur l’Histoire des femmes en Occident, dirigé par Georges Duby et Michèle Perrot, l’Europe des femmes est là pour montrer comment vivent les femmes en Europe depuis le XVIIIe siècle. Certes, ce dernier est moins ambitieux que l’histoire totale voulue par l’Histoire des femmes en Occident qui a embrassé toute l’histoire depuis l’Antiquité. L’entreprise se place néanmoins dans la lignée de ce que voulaient faire Duby et Perrot, c’est-à-dire présenter les dernières avancées de la recherche à un large public. L’Europe des femmes n’assomme pas son lecteur de notions, ni d’articles très longs. Un livre à la fois accessible, militant et européen![]()

Les clionautes : la cliothèque

« C’est donc un livre d’une grande richesse que L’Europe des femmes. Il trouvera bien sa place dans les CDI et cabinets d’histoire des établissements scolaires. Certes, il ne couvre qu’une (large !) période contemporaine, et ne répond toujours pas entièrement aux besoins des enseignants du secondaire, en mal de réaliser une histoire mixte avec les documents qui leurs sont proposés par les manuels scolaires, mais il offre d’intéressantes perspectives dans le domaine historique, et l’on ne peut qu’être séduit.e par l’ambition européenne de l’ouvrage. »

Les Affiches de Normandie, 29 novembre 2017.

« S’il est un ouvrage original, riche, mais attendu, c’est bien L’Europe des femmes. XVIIIe-XXIe siècle, (…) il parcourt trois siècles tumultueux, des Lumières à l’avancée spectaculaire de ce qu’on a appelé «la révolution féministe», où l’on s’est interrogé sur les rapports de genres, la place de la femme dans l’intime et dans la cité. »

L’Agefi – indices (Suisse)13 novembre 2017, Notre part d’humanité. « Un ouvrage unique qui permet de prendre conscience du chemin emprunté par la moitié de l’humanité pour sortir du statut de minorité d’aucuns ont voulu et veulent encore la maintenir. »

CNRS Le Journal, n°290, automne 2017, « Histoire de femmes », p.62.

Blog littéraire, L’amour des mots, léger badinage, 9 octobre 2017 :

« J’ai énormément apprécié cette lecture car au delà de l’évident sujet du féminisme qui me passionne, j’ai pu découvrir des auteurs et des textes qui m’étaient inconnus. Je vous le recommande, homme et femme du XXIème siècle qui souhaitent apprendre d’hier pour créer demain ! »

criminocorpus, septembre 2017 : « Pour la première fois rassemblés et commentés plus de 70 textes fondateurs de l’histoire des femmes, du XVIIIE siècle à nos jours »

DONNER CHAIR ET PAROLE AUX FEMMES QUI ONT FAIT L’HISTOIRE , TABLE RONDE

INTERVENANTS : Anne-Laure BRIATTE, maîtresse de conférences à l’université Paris 4-Sorbonne, Julie LE GAC, maîtresse de conférences à l’université Paris-Nanterre, Yannick RIPA, professeure à l’université Paris 8, Mélanie TRAVERSIER, maîtresse de conférences à l’université Lille 3, et Fabrice VIRGILI, directeur de recherches au CNRS.

SIGNATURE : L’Europe des femmes (XVIIIe-XXIe siècle). Une histoire du genre en VO. Une coédition Perrin, Mnémosyne, Labex EHNE. > DE 12H À 13H -SALON DU LIVRE – STAND PERRIN